カンナ(鉋)の使い方、研ぎ方、選び方、調整、台直し、裏だし【イラスト図解】

初心者、女性向けの鉋(かんな)の入門ガイドとして下記のポイントをメインに解説しています。

・鉋(かんな)の使い方、種類

・鉋(かんな)のメンテナンス

・鉋(かんな)のおすすめネット通販商品

・鉋(カンナ) 中古品

・鉋(かんな)の研ぎ方、調整

DIY工作のご参考になれば幸いです。(^_^;)

おすすめ カンナ(鉋)

角利産業 ミニ鉋 芯樫 刃幅42mm 台150mm カンナ かんな 平

アマゾンで平カンナ部門でベストセラー1位の商品です。

アマゾン価格:6,780円 2025年8月 現在

鉋(かんな、カンナ)とは?

鉋(カンナ)は木材の表面を削って平らにする道具です、長方形の樫の木台に刃を仕込み、木材に当てて、削ります。

以前は作業ばかりか調整にも熟練の技が必要であり、プロの大工さんもちょっとやそっとの修業ではまともに使えないといわれるほどカンナがけは難しいものだったが最近はDIYに最適な手カンナが開発されている。

材料を切削する為の鉋(かんな)の電動タイプの工具が電気カンナであり労力を使わず女性の方でも容易に切削できる。

英語及び中国語では下記のように呼ぶ。

英語:plane

中国語:刨子

電動式電気カンナについては下記の記事を参照、願いします。

関連記事:電気カンナの正しい選び方、使い方【図解】

鉋(かんな)の機能と特長

DIY用にホームセンターなどで販売されている木材は、表面がきれいにされたものがほとんどです。しかし、さらに美しく仕上げることも不可能ではありません、紙ヤスリで仕上げるかカンナで仕上げるかは趣味の問題。

カンナがけを選んだ場合、手作業にするか電動にするかという選択肢があるが、手カンナはとにかく難しい。体力も必要。ただし、技を究めさまざまなカンナを使いこなせば、平面から曲面まで美しい仕上げが可能です。さらに現在では、刃の調整が簡単に行える手カンナが誕生している。最適カンナという製品で、全体が金属製。台がそったりする心配もなく、動きもスムーズだ。小物のカンナがけなら電気カンナより手軽に行えてDIYに最適です。

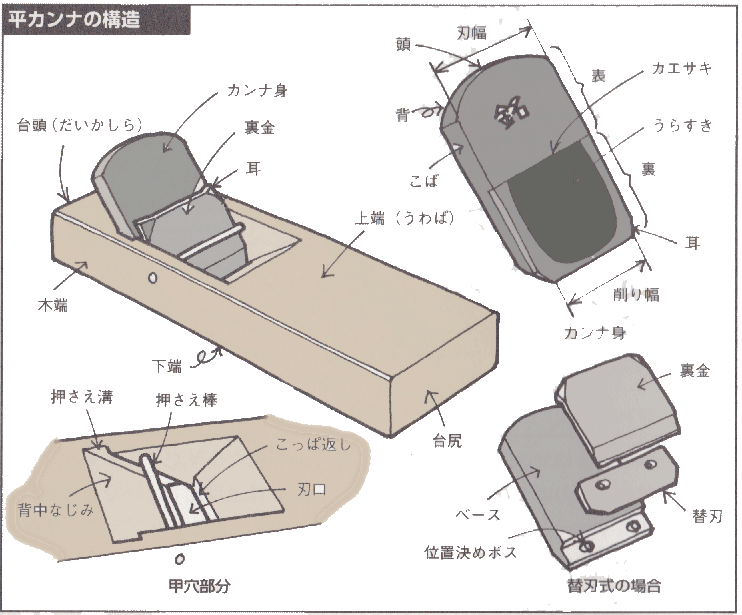

画像出典先:DIY 道具の便利手帳 監修:西沢正和 大泉書店

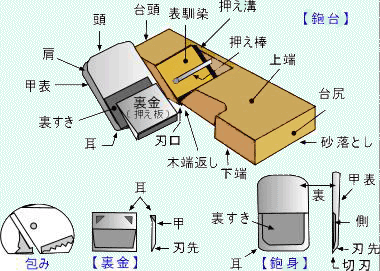

鉋(かんな)の名称 |裏すき|鉋台|裏金

鉋(かんな)の裏押し、裏出し、裏打ち、裏すき

鉋は通常裏透きがあり、凹んだ裏透きの先端と刃先の先端の間の平面が無くなる事を裏切れと言い、凹みの部分はカーブに研げてしまい刃先を直線に研ぎ上げる事が出来なくなります。

又、裏透き部分は粗いので研いでも鋭利な刃先に研ぐ事は出来ず、削れない状態に陥ります。

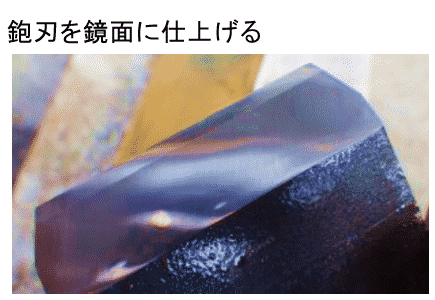

そこで鉋の裏透き側を研ぎ再度平面部分を作り出し、刃先を真っ直ぐ研げるように再生するのが裏押しです。

裏出し(裏押し)の重要な目的は、片刃の刃物の裏(ハガネ側)を平らな鏡面に仕上げるということです。

鉋(かんな)の種類

鉋(カンナ)は大きく分けて平カンナ、面カンナ、さくりカンナに分けられます。

基本の平カンナには豆カンナ、小カンナ、長台カンナ、台直しカンナがあります。

又、面カンナには内丸カンナ、外丸カンナ、反り台カンナがあり、さくりカンナには

際カンナ、脇カンナ、機械さくりカンナがあります。

平鉋

平鉋は木材の広範囲を平らに削る、「鉋」です。木製の鉋台と呼ばれる部分を右手でしっかり抑え、左手を頭の部分に添え同じ力で体ごと移動して削っていきます。

板や角材などの表面を平滑に削るために適した鉋です、一枚刃と、二枚刃とがあります。鉋は元来は全て一枚刃であったが、明治時代以降に、逆目を防ぐための押え刃をいれた二枚鉋(合せ鉋)が考案されてました、現在では一枚鉋は削艶をだす高級な仕上げの時などだけに使用されだけです。

平鉋の使いかけは材を荒削りするための荒仕工鉋・さらに平滑な面にするための中仕工鉋・最後の仕上げをするための仕上鉋(上仕工鉋)に分類できます。

荒仕工鉋にするには、鉋刃の出をやや多くでるように調整して、刃口も広くして厚い削屑がでるようにします、中仕工鉋、仕上鉋の順に、刃先の出を少なく、刃口も狭くなります、台の下端もそれぞれに応じた調整をして使用します。

平鉋のうち、刃幅が3寸以上のものを大鉋と呼び、1寸8分以下で台も短いものを小鉋、8分以下で台も極めて小さいものを豆鉋と呼ばれています(平鉋以外の鉋も、それぞれの種類の中で小型のものを小鉋、極めて小さいものを豆鉋と呼ぶ)。また通常の刃幅で、台が40cm前後のものを長台鉋、35cm前後のものを中台鉋と呼びます。

平鉋

おすすめ 平カンナ

角利 ミニ鉋 芯樫 刃幅42mm 台150mm カンナ

アマゾンで平カンナ部門でベストセラー1位の商品です。

アマゾン価格:1,682円 現在 2025年8月

最適カンナ

最適カンナは、購入した時点ですでに刃が最適な状態にセットされているので、すぐに使い始めることができる。もちろん替え刃式で、交換や調整が簡単に行えるのが大きなメリット。

使い方は従来のカンナと同じ。材料に密着させて手前に引く、基本はこれだけ。元からきれいな材に使うと、意外にきれいに仕上がるが、技を究めたいのであれば、やはり熟練を要する。

おすすめ 角利(KAKURI) 替刃式 細工鉋 ミニ平カンナ ネジ式で刃の調整が簡単

鉋は刃研ぎをしないと切れ味が悪くなる。この替刃式鉋(かんな)は新しい替刃に交換すれば変わらない切れ味で使用できる。わずらわしい刃研ぎは不要。

●押え金の調整不要

押え金(裏金)を効かせると逆目(さかめ)を止めることができる。この替刃式鉋は押え金が固定されているので調整不要。

むずかしい鉋(かんな)の調整が不要で初心者の方も簡単に鉋を使うことができる。

アマゾン価格:24,88円 現在 2025年8月

二枚刃カンナ|平カンナ

平坦に切削を行う平カンナで一般的なものが二枚刃カンナです、実際に切削を行うカンナ刃と、食い込みを防止する裏金の2枚があるため、こう呼ばれる。カンナ刃の切れ味が悪くなったら交換する替え刃式が主流になっている。

二枚刃カンナは逆目削りの時でも材料が欠けにくいカンナです。

鉋 裏金の役目とは?

鉋の裏金はカンナの刃を固定するためにあります、鉋で削る時に木部の頭の部分を叩き1度刃と裏金を緩め刃の高さを調節します。確認は木部の尻の方から透かして刃の出具合を見る。

木部の頭を叩けば刃がへこみ少し出したいとき刃の後ろを叩けば刃が出ます。

木部から少し刃が出るくらい 裏金を叩いて刃をしめつけ固定して使用します、 裏金が緩かったりすると、力を入れて木を削ったときに刃が緩み木面が斜めになったり、刃がへこんで削れなくなります。

おすすめ 角利産業(Kakuri Sangyo) ミニ鉋 刃幅42mm 台180mm

アマゾン価格:1,715円 現在 2025年8月

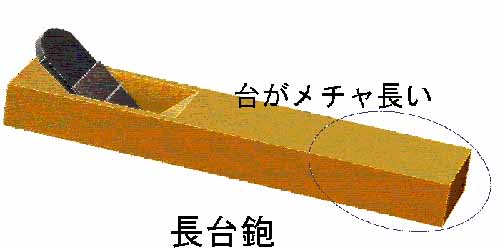

長台カンナ

「平カンナ」の一種類、平らな台で平らに削るタイプです。そのなかで、長台カンナは仕上用などの平面精度を要求する作業に使われます。専門的なのでめったに見ることはありません。

小カンナ、ミニ鉋、豆カンナ

小さいものには小カンナがあり、さらに手の中に収まるほどの豆カンナもあります。細部の平面ではサンドペーパーよりも手早く正確な作業ができます。小カンナには裏金は付かず、1枚カンナが普通です。

すすめ 高儀(Takagi) H2 ホビーかんな

アマゾンでミニカンナ部門でベストセラー1位の商品です。

アマゾン価格:532円 現在 2025年8月

面取りカンナ

木材の角を丸く仕上げるのに使う鉋。使い方のコツは角度を揃えること。

面取り鉋の中で角度調節できる補助板がついているものもあります。補助板は三角形の木材で取り外して目的の角度に合わせて調整可能となっています。

おすすめ SK11 ハンディカッターII 面取り作業用

用途:化粧テープのはみ出しカット、及び木材・新建材などの小さな面取り作業

楽天価格:1,738円 現在 2025年8月

台直しカンナ

台直しカンナは直立した刃を持つカンナで、その名のようにカンナ台の修正や、黒檀などの硬木を削る時に使います。

おすすめ 常三郎 名門 台直し鉋 白樫 36mm

アマゾン価格:23,094円 現在 2025年8月

面カンナ

面カンナは曲面用です。内丸型は主に面取り用、外丸は円筒の内面や隅のアールを削ります。特殊なものでは、複雑な形状の刃を持った「飾り面取り」用もあります。

おすすめ 角利 細工用 黒檀豆鉋 内丸 大 No.4

ねじ式で刃の調整が簡単な小型細工用鉋。

最高級の黒檀台と切れ味鋭いハイスブレードの組み合わせ。

アマゾン価格:3,377円 現在 2025年8月

おすすめ 藤元 外丸鉋 36mm

すぐに発送ができて、評価が高く、お求めやすい価格。

丸い内削りに使用します。

アマゾン価格:6,833円 現在 2025年8月

反り台カンナ|鉋 曲面

反り台カンナは円筒や曲面の内側を円周方向に削るカンナです。

おすすめ 藤元 反り鉋 42mm

内側を丸く削る時に使用します。

下面が反っていますので凹部分の削りに最適です。

鉋刃幅:約42mm

Yahooショップ価格:17,282円 現在 2025年8月

さくり(作里・しゃくり)カンナ

さくり(作里・しゃくり)カンナは局部的な平面を削るカンナ。溝の底や側壁、隅を削ります。面カンナ、さくりカンナとも、やや特殊タイプながらもホームセンターなどで大半の種類を見ることができます。

おすすめ 大五郎 敷居作里鉋

すぐに発送ができて、評価が高く、お求めやすい価格。

敷居の修正専用作里カンナ

アマゾン価格:2、773円 現在 2025年8月

際鉋(きわがんな)

おすすめ 大五郎 まめ鉋 左キワ (左際鉋) 安来青紙鋼 18mm

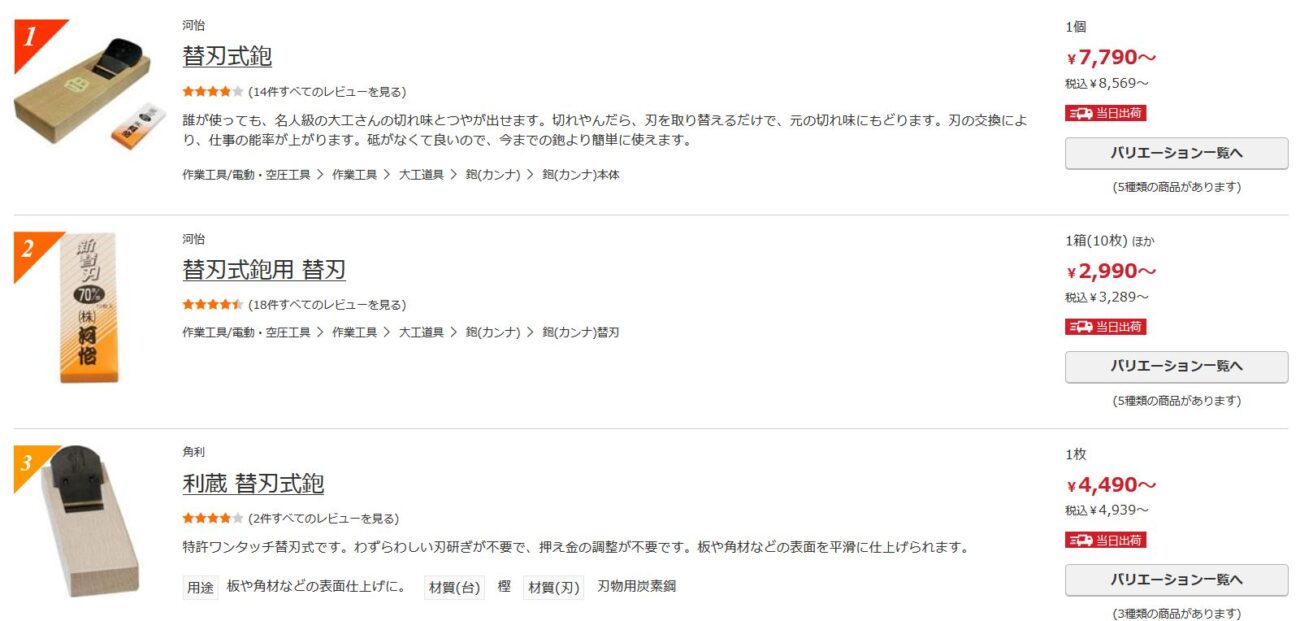

替刃式鉋

替刃式鉋は金属製、木製の鉋台で刃だけが替えられるものです。使い方は普通の手鉋と同じです。しかし、サイズが小型なものが多いので木材の角の面取り、革製品の鉋がけなどにも幅広く使われます。

すすめ 高儀(Takagi) H2 ホビーかんな

アマゾンでミニカンナ部門でベストセラー1位の商品です。

アマゾン価格:532円 現在 2025年8月

電気 鉋、カンナ

関連記事:電気カンナの正しい選び方、使い方【図解】

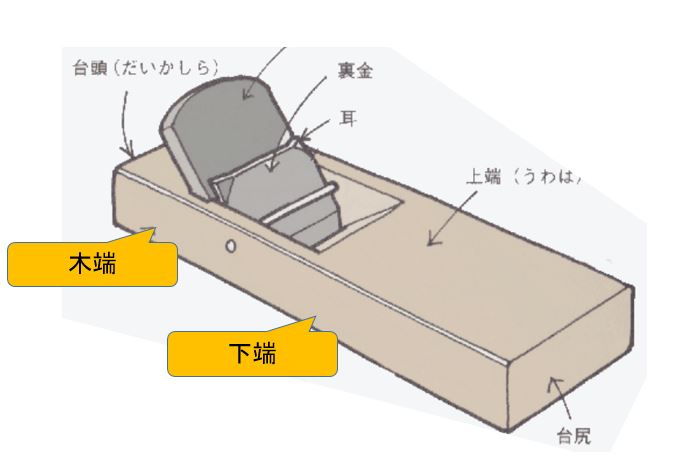

鉋(かんな)の構造、仕組み、鉋台

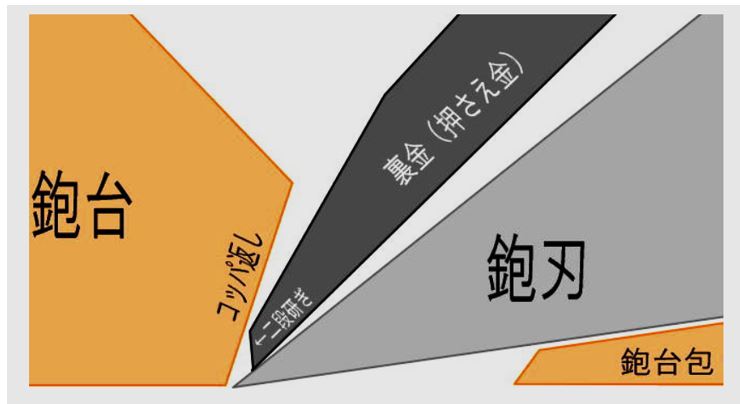

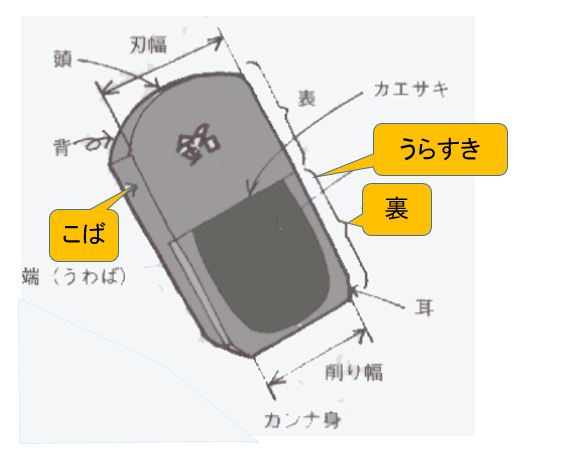

次の図は、一般的な2枚カンナの構造です。最初にカンナ身から見てみます。

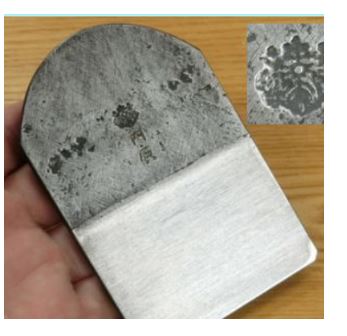

これは軟鋼の地金と、切るための鋼を張り合わせてできています。銘が打ってある部分は表です。ここまでは地金で、境界線のカエサキをはさんで、下の部分は鋼でできた「裏」になります。これらの反対面が背です。つまり表裏は同じ面にあります。裏の中央部はわずかにくぼんでいます。

ここは「うらすき」といい、硬い鋼を研ぐ労力を減らすための形です。カンナ身の厚さは刃先に向かってせばまるクサビ型で、台の溝にしっかりはまります。一方「こば」にもテーパがあり、こちらは刃の出方が傾いた時の調節代になっています。

カンナ身 裏 うらすき こば

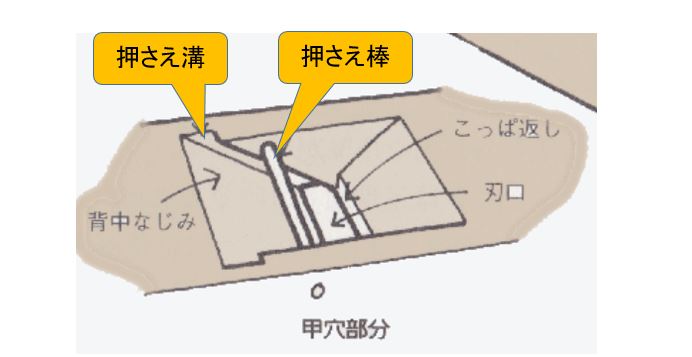

裏金は逆目削りの際に、刃が材料に深く剌さるのを防ぎます。カンナクズを連続的に折り曲げるヘラの役目です。そのため刃先はさほど鋭角ではありません。

これらがカンナ台に装着された状態では、カンナ身は「押さえ溝」の溝幅で支えられ、「背中なじみ」に当たって安定します。裏金は「押さえ棒」でカンナ身側に押され、また耳を折り曲げた量で2枚が密着するように調整されています。

カンナ 押さえ棒 押さえ溝

カンナ台はつかむ部分なのに四角形で、カドが手に当たります。これには理由があります。木端は下端に対して直角。ここを作業台にすり付けて材料を直角に削るためです。また、刃を出したままのカンナは、木端を下にして置きます。これらのため、木端は広い直角面になっています。

カンナ 木端 下端

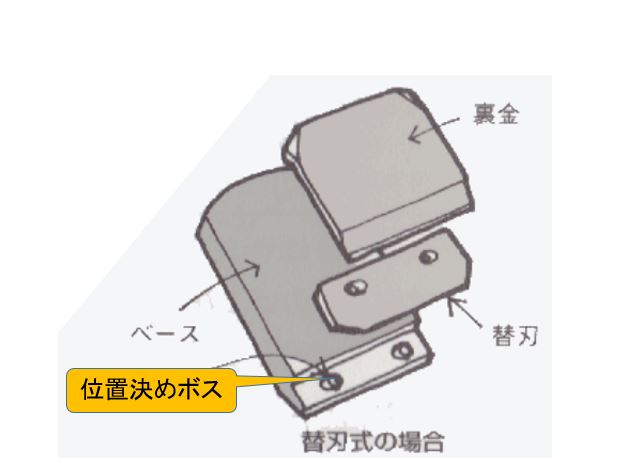

替刃式カンナについては木製台のタイプを図示しました。このタイプではベース(カンナ身)にある「位置決めボス」に替刃をはめて、さらに裏金で押さえたものが主流です。位置決めボスの形状に種類が多く、メーカー間には林刃の互換性はありません。金属台のタイプは「使い方」の中で解説します。

カンナ 替刃式 位置決めボス

鉋(かんな)の選び方

カンナの選び方は鉋の目的により、かなり異なります、よってどのように削りたいかを良く検討してから購入していください、又、いくら小鉋(サイズが小さな鉋)でも数百円などという安物はおすすめできません。安物の鉋を使ったせいで高価な木材に傷を付けてしまっては元も子もありません。最低でも数千円。できれば小鉋で3,000円以上のものを選んでください。

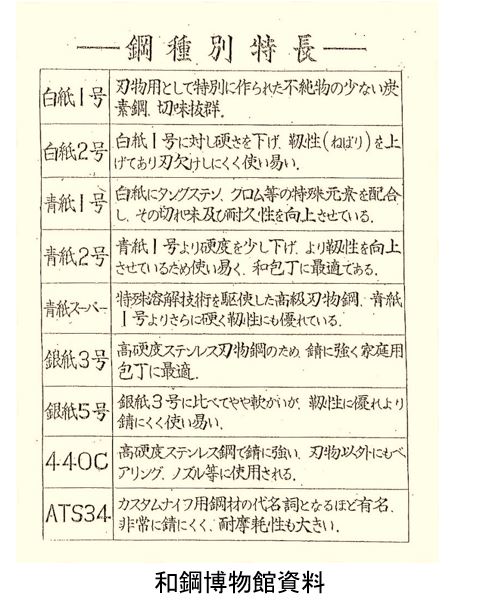

鉋の刃(鉋身)の材質を選ぶ

鉋身の材質や耐久性も重要なチェックポイントです。鉋の刃は炭素鋼や特殊鋼が一般的。一部製品ではハイス鋼が用いられます。

鋼とは、鉄に炭素を加えた合金のことです。

鋼には次の種類があります。

炭素鋼

炭素鋼は不純物が少なく刃先を鋭利に仕上げやすいのが特徴です。杉やヒノキなどの中堅材や柔木を処理するのにおすすめ。一方で、耐久性が比較的低いのがデメリットです。

安来鋼の白紙は炭素鋼です。

白紙 カンナ刃

特殊鋼

炭素鋼にCr(クロム)やW(タングステン)を添加して、熱処理特性及び耐磨耗性、耐久性を改善した鋼で永切れし、万能タイプです。

特殊鋼の中にも中堅材から柔木に適した鋼、堅木に適した鋼等、用途に応じた鋼を選択する事により、作業の効率が格段に上がります。

安来鋼の青紙も特殊鋼です。

青紙 カンナ刃

ハイス鋼(高速度鋼)

ハイス鋼は刃こぼれしにくいのが魅力。集成材や合板などにも使えます。安定した切れ味を求めている方におすすめの素材です。

ハイス鋼とは、高速で切削する工具の材料に使われる非常に硬い鉄鋼材料です。

ドリルの刃はハイス鋼です。

成分構成は、鋼にクロム、タングステン、モリブデン、バナジウムといった金属成分を多量に添加したものです。

クロムの含有量が多いほど錆びにくくなり、11%以上のクロムを含む鋼は『ステンレス』となり、ハイス鋼にはクロムが20%も含まれているので、ステンレスとなります。

ハイス鋼の特徴として、硬度と耐摩耗性は高いのですが、耐蝕性や欠けサビに弱いです。

また、刃物鋼材としては密度に欠けるため使用されてきませんが粉末製法で改善したハイス鋼『粉末高速度鋼』が製造されました。

他の鉋と違って3~4ヶ月の間1回も研がずに使用可能です。

粉末高速度鋼 カンナ刃

安来鋼の白紙と青紙とは

刃物に使用されている炭素鋼には日立金属株式会社の島根県にある安来工場で生産された優れた安来鋼(ヤスキハガネ)があり、青紙・白紙等と呼ばれたの安来鋼あります。

安来鋼とは

白紙の安来鋼

白紙は青紙よりタングステンやクロム量が少なく欠けにくく(粘り強さ)、研ぎやすい。

価格は、青紙よりも一般的に20~50%安くなります。

| 項目 | 青紙 VS 白紙 |

| 欠けにくさ(粘り強さ) | 青<白 |

| 研ぎ上がりの鋭利さ | 青<白 |

| 研ぎやすさ | 青<白 |

| 適材 | 白:柔木~中堅木 |

青紙の安来鋼

青紙は白紙にタングステンやクロムを添加して永切れするようになっています。

その分価格は、白紙よりも一般的に20~50%高くなります。

| 項目 | 青紙 VS 白紙 |

| 永切れ | 青>白 |

| 耐久性 | 青>白 |

| 耐蝕性 | 青>白 |

| 適材 | 青:柔木~堅木 |

青紙の安来鋼の鉋身が万能の鋼です。艶も出ますし、長切れもし、硬さ、粘り、研ぎ易さのバランスが非常に良い。

青紙より硬い鋼になると研ぎに時間がかかり、頻繁に研ぎ直す場合苦労する。また、硬い鋼は薄削りにもあまり向かない。逆に青紙より柔らかい鋼になると、広葉樹を削る際、刃が負けてしまうが、針葉樹を削る薄削りには最適。

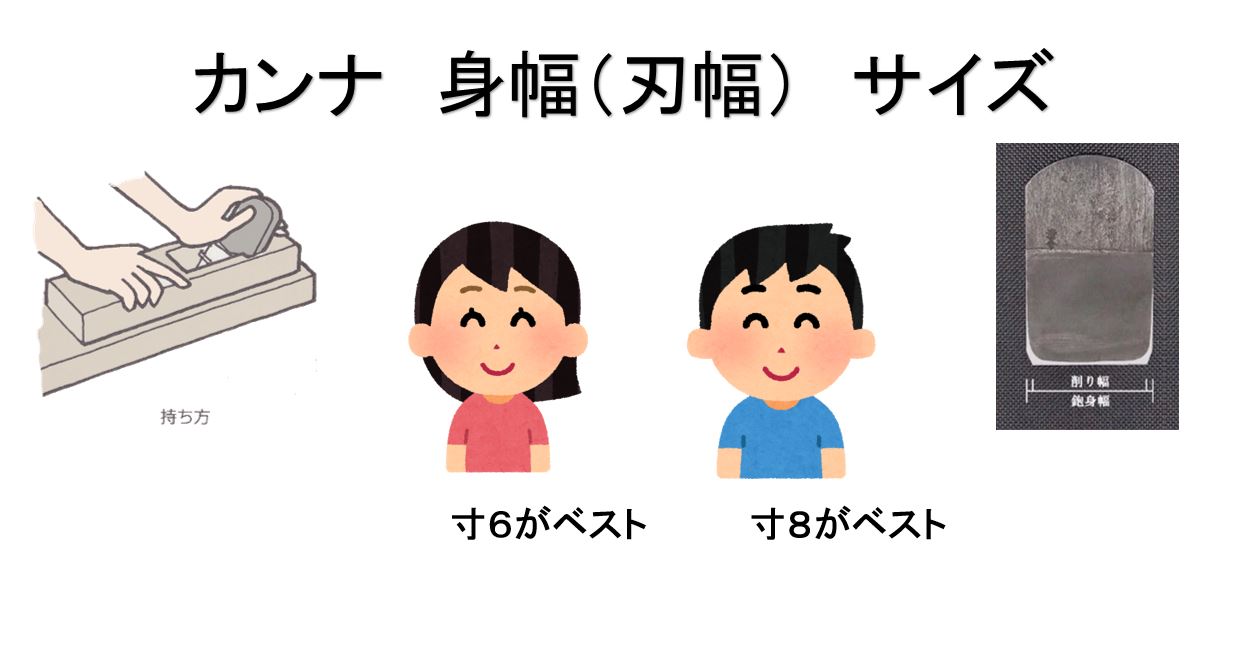

鉋(かんな)のサイズを選ぶ

はじめに身幅(50~60ミリサイズ 鉋台7寸~9寸)の鉋を揃える。

基本のサイズは寸8サイズだが刃の研ぐ面積や、カンナ台の下端の面積など調整する部分が広くなりますので大きくなるほど調整に手間がかかるので小物を主に作る場合、寸8~寸4でなく、小鉋コーナーの54㎜前後が使いく、全体的な作りも小さくなり取り回しも良くメンテナンスも楽でリーズナブルな価格です。

女性の方なら寸6か寸4サイズがGood!、手で持った時に寸8サイズのカンナでは大きすぎ手が回りません、力が入らず材料を引けません、又、長時間の使用は体力的にも消耗しますので、そんな場合にも狭い方が使いやすいです。

硬い木を削る場合も寸6がベスト。女性の方なら寸4、硬い木は引きが重く、畳一畳もあるテーブルの天板などは、右から削ったり左から削ったりするため、腰に負担をかけて腰痛の原因となります。

カンナ 身幅(刃幅) サイズ

初心者は替刃式の最適カンナを選ぶ

ビギナーにおすすめのカンナは「最適かんな」。これは購入したときに刃が最適な状態でセットされているもので、初心者でも刃の向きなどを調整しないですぐに使えます。

使い方は平かんなと同じ、刃出しはメモリで調整でき、交換もかんたんにできるので初心者に使いやすくなっています。

おすすめ 角利 替刃式 鉋

鉋は刃研ぎをしないと切れ味が悪くなる。この替刃式鉋(かんな)は新しい替刃に交換すれば変わらない切れ味で使用できる。わずらわしい刃研ぎは不要。

アマゾンのカンナの売れ筋ランキングでNo4商品

アマゾン価格:3,973円 現在 2025年6月

おすすめ 激安 鉋(かんな) ランキング 比較サイト

鉋(かんな)の選び方の解説をしましたが初めて鉋(かんな)を購入する初心者には難しい内容と思います。

しかし、DIY初心者が自分が欲しい鉋(かんな)を選ぶ時、役に立つサイトがランキング 比較サイトがあります。

比較サイトを活用することにより鉋(かんな)を初心者でもミスせずに手頃な価格で性能が良い製品を手に入れることができる。

そして、自分自身で価格.com、mybest、比較.com、最安値.com,Best one等の比較サイトを確認し、価格&性能を比較すれは本当に自分が求めている鉋(かんな)が見つかります!!

しかし、鉋(かんな)を購入する際に役立つ比較クチコミ・ランキングサイトですが、比較サイト間での使い分けをしていますか?

又、評価、口コミをそのまま、信じて購入していませんか?

鉋(かんな)を購入時に多く利用されている「価格.com」「比較.com」「最安値.com」そして「my Best」「Best one」それぞれの特徴と購入時のポイントを解説します。

現在のおすすめ鉋(かんな)の上位のランキングと価格がすぐに分かり、賢い買い物ができます。

「価格.com」おすすめ 替刃式鉋 ランキング

レビューやクチコミ掲示板の投稿は価格.comのスタッフが全件目視でチェック

2025年5月現在の「価格.com」の替刃式鉋の 人気売れ筋ランキングは下記のとおり、画像をクリックすると最新版が確認できます。

my best おすすめ 鉋(かんな) ランキング

my bestは、徹底した自社検証と専門家の声をもとにベストが見つかるおすすめ情報メディア。人気の商品・サービスをランキング形式で紹介しています。

2025年5月現在の「my best」の鉋(かんな)の人気売れ筋ランキングは下記のとおり、画像をクリックすると最新版が確認できます。

Best one おすすめ 鉋(かんな) ランキング

Best One(ベストワン)は、ベストが見つかるおすすめ情報メディア。人気の商品・サービスをランキング形式で紹介しています。

2025年5月現在の「Best one」の鉋(かんな)の 人気売れ筋ランキングは下記のとおり、画像をクリックすると最新版が確認できます。

「比較.com」 おすすめ 鉋(かんな) ランキング

「比較.com」はAmazon・楽天市場・Yahooショッピング等 ネットショップの通販最安値比較・検索サイト です。

2025年5月現在の「比較.com」の鉋(かんな)の 人気売れ筋ランキングは下記のとおり、画像をクリックすると最新版が確認できます。

おすすめ 鉋(かんな)ネット通販サイト 価格比較

アマゾン、Yahoo!ショッピング、楽天の現在の売れ筋の 鉋(かんな)の人気ランキングです。

2025年 アマゾン ランキング 鉋(かんな) おすすめ

アマゾンのおすすめ鉋(かんな) です。一時間毎に更新されます。最新のランキングは画像をクリックと表示されます。

2025年 おすすめ 楽天ショップ 鉋(かんな) ランキング

楽天ショップの売れ筋鉋(かんな) は下記のとおり。最新ランキングが知りたい方は下記リンクをクリックしてください。

おすすめ 楽天ショップ 鉋(かんな) ランキング

2025年 おすすめ Yahoo!ショッピング 鉋(かんな)

Yahoo!ショッピングの売れ筋 鉋(かんな)ランキングは下記のとおり。最新のランキングが知りたい方は画像をクリックして下さい。

2025年 おすすめ モノタロウ 替刃式鉋 ランキング

MonotaROは、兵庫県尼崎市に本社を置く、事業者向け工業用間接資材の通信販売会社。事業者向け工業用間接資材と一般消費者向けのウェブサイトを運営している。

鉋(かんな)のメーカー 価格比較

常三郎|おすすめ鉋 高級 ハイス 四方反り鉋 押(裏)金付 白樫

難しい裏だし作業をしなくても裏刃を研ぎださせるように設計されている。耐久性、耐摩耗性に優れたハイス鋼(SKH51)を使用。

アマゾン価格:33,241円 現在 2025年6月円

土牛産業|おすすめ鉋 ALC面取鉋 1枚刃

本体:ステンレス製 替刃:超硬

1枚刃。

刃幅:35mm。

【商品サイズ】(約):幅60 高さ65 奥行210(mm)

【重量】(約):360(g)

アマゾン価格:5,766円 現在 2025年6月

角利産業|おすすめ鉋 ミニ鉋 芯樫 42×150mm 小型

アマゾンでミニ鉋部門でベストセラー1位の商品です。

職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。

アマゾン価格:1,682円 現在 2025年6月

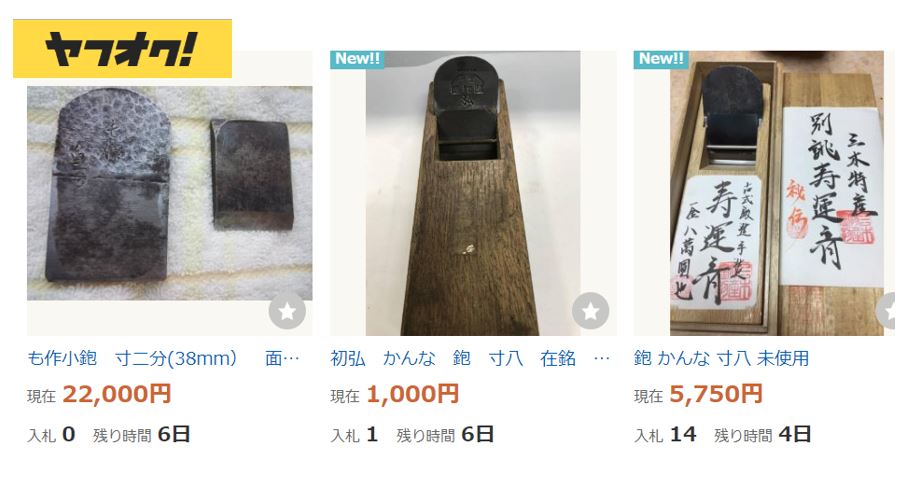

鉋(カンナ) 中古品 買い取りショップ 比較

最近の鉋(カンナ)は1~2年落ちの中古品でもまだまだ使用できる、但し 海外製は信頼性が落ちるが日本製は大丈夫。

楽天、ヤフオク、メルカリでも激安な日本製鉋(カンナ)が販売されている。

鉋(カンナ)の中古品はヤフークション、工具を高額で買い取ってくれる工具男子 等の業者で販売しています。

ポイントはメールでの取引している業者を選び、他業者と比較して価格、中古程度、保証期間等を確認する事です。

決して安物買いの、銭失いをしないこと。

ジモティー 鉋(カンナ) 中古

最近、TVのCMも放映している中古あげます・譲りますのネットのフリマ、ジモティー、やはり地元で中古を買えるのは便利。

ジモティーでは、クランプメーターをはじめ様々な商品で無料や激安格安販売の情報を多数掲載しており、最安値のお得な商品を見つけることができます。単品だけでなくセット用品の情報も充実しており、また中古品やリサイクル用品だけでなく、未使用新品アイテムも安くお求めいただけます。

ヤフオク! 鉋(カンナ) 中古

ヤフオク!は、お店にないものも見つかる、買える 日本最大級のネットオークション・フリマアプリです。

ヤフオク! 鉋(カンナ) 中古⇒ 検索結果

メルカリ 中古品 鉋(カンナ)

メルカリ」は、スマホから誰でも簡単に売り買いが楽しめるフリマアプリです。

楽天 中古品 鉋(カンナ)

楽天市場では格安、激安の中古品 鉋(カンナ)を販売しています。

下記リンクは楽天が販売している激安 中古品、クリックすると最新版がわかります。

オークファン 鉋(カンナ) 中古

日本最大級のショッピング・オークション情報サイト、オークファン。

ヤフオク!、Amazon、eBay、フリル、楽天など国内外のサイトに幅広く対応し、

幅広い月額サービスで物販初心者から物販事業者までサポートしています。

現在の中古の価格相場も簡単に調べられます。(無料会員登録あり)

鉋(かんな)使い方|鉋のかけ方|鉋 削り方

カンナがけの基本は平カンナです。出番が多く調節箇所も多いのが、このカンナです。使いこなせば、ほかにも応用が利きます。

鉋の刃を調節する

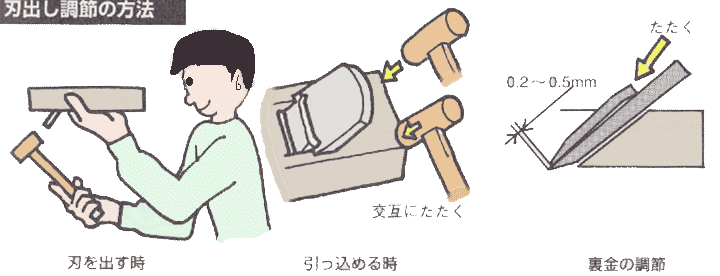

刃を出す

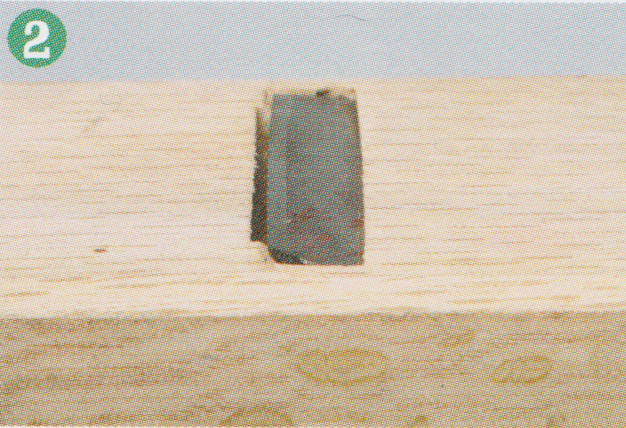

削り深さを設定するのが刃出し調節です。これによって、同時に引きの重さや面の仕上げ度合いも決まります。まず刃を出すには、カナヅチでカンナ身の頭をたたきます。

カンナ身を叩いて、刃先の突き出しを調整する。カンナ台の下面からごくわずかに刃先が出ている状態にする。

カンナ刃の出代を調製、確認

刃が下端から0.2ミリ出るくらいが標準です。刃の出具合を見ながらたたくには、図1のような持ち方になります。荒材を削るには0.4ミリ、仕上げは0.1ミリくらい。 0.1ミリの違いでも削り具合が変わります。これは刃を見ただけでははっきりしません。材料を削って試しながら調節するのが確実です。

カンナくずが出る刃口の手前に、刃がわずかに出るように調整する。

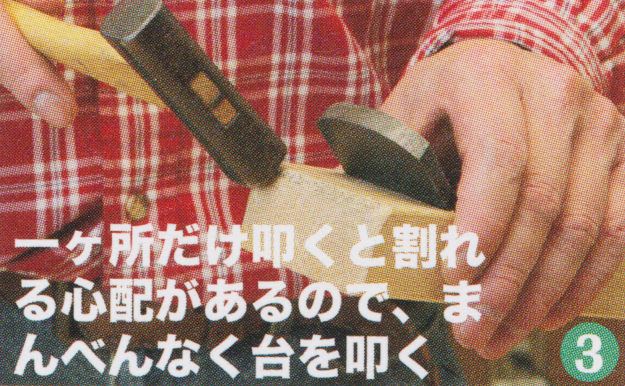

カンナ台の最上部(台頭)を軽く叩いて、刃先を引つ込める。

刃を引っ込める時は台頭(だいがしら)の両端を交互にたたきます。中央をたたくと台が割れやすいので避けましょう。

また刃の傾きを直す時に、カンナ身の「こば」をたたくのも台割れのもと。代わりに、出過ぎた側の台頭をたたきます。カンナ身の刃出しが決まったら、裏金の刃先を0.3ミリまで近づけます,行き過ぎたら台頭をたたいてカンナ身ごと引っ込めます。

図1 カンナ 刃だし 調整

替刃式カンナの場合、木製台タイプなら同じ要領で調節できます。一部の製品では、裏金がカンナ身にかみ合って連動するため、裏金の調整は不要です。金属台のタイプはネジ式なので、勝手が違います。替刃交換も含めて、刃出し調節の方法を図に示しました。これも、基本的には刃を出す方向で調節します。

動画 カンナの刃の調節の仕方

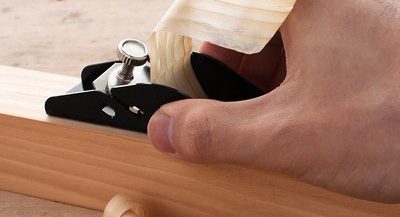

平面を削る|鉋の使い方 ポイント

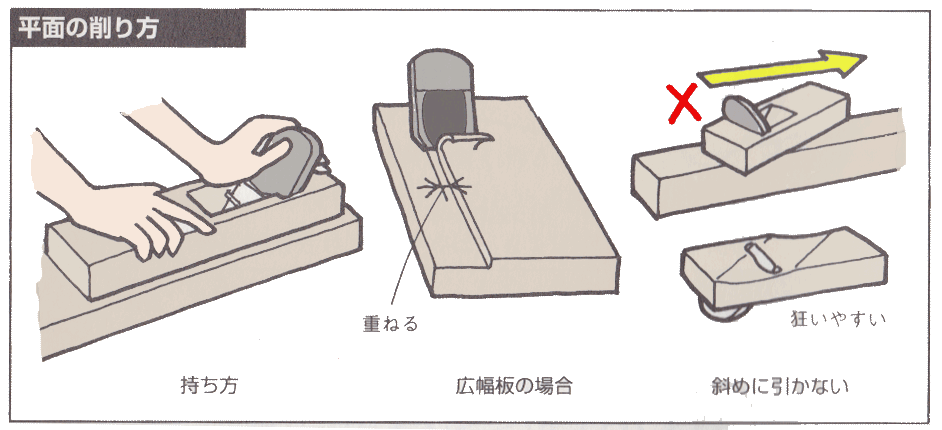

カンナが安定する持ち方を工夫しましょう。まず左手の2本指でカンナ身をつまみ、残りの指を台頭にかぷせます。右手は甲穴のすぐ後ろをつかんで下に押し付け、下端を材料に密着させて引きます。左手は左右のブレを押さえながら、補助的に引きます。下へは押しません。台は進行方向に真っすぐ向けましょう。台を斜めにして引くと軽く切れるのですが、続けていると材料も台も狂います。

常にひと息で削るのが基本です。長い材料であっても途中で刃を離さず、食いついた状態で体を移勣させてから、続きを削ります。広幅の板では、削り幅の端をやや重ねて隣へ移ります。最後は少ない刃出しで仕上げます。平而の確認は手触りでも大まかにわかりますが、これは局部的な凹凸の判定。全体のタワミはスチール尺を板の対角線に当てて、間から透かして見れば確実です。

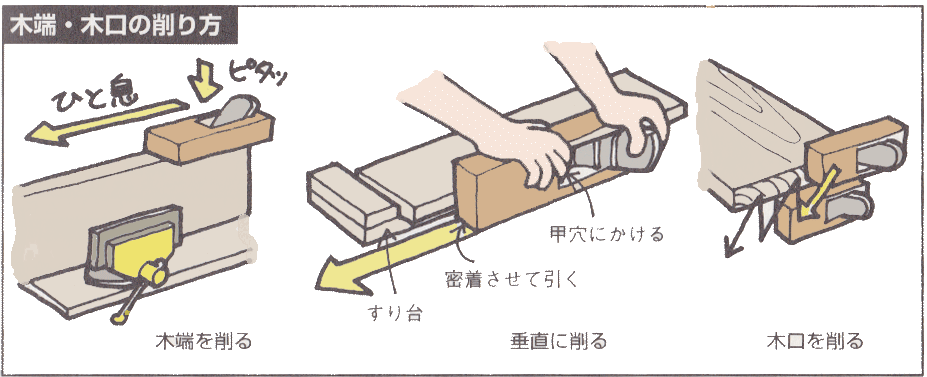

端面を削る|鉋の使い方 ポイント

板の木端はカンナが不安定で削りにくいものです。この場合、まず木工用万力などで材料をタテに固定しましょう。そしてカンナを密着させ、両rで水平の感覚をつかみます。次に手首を固めてひじで引きます。さらに木端の直角精度を出すには「木端立て削り」が有効です。

あらかじめ材料の下に平らな板を敷き、材料をはみ出させてクランプ止めにします。そしてカンナの木端を作業台にすり付けて引きます。この時、カンナを持つ手が刃に近づくので要注意。親指は台の木端に当てて、他の指は甲穴に置きます。なお、留め板が付いた「すり台」を作って用意すれば作業は効率的です。

さらに削りにくいのが木口。刃は板の繊維に引っかかり、端が欠けることもあります。これを削るには、カンナを木口に平行に当て、斜めに引きます。手前のカドが欠けないように、そこだけは逆方向に削って仕上げます。

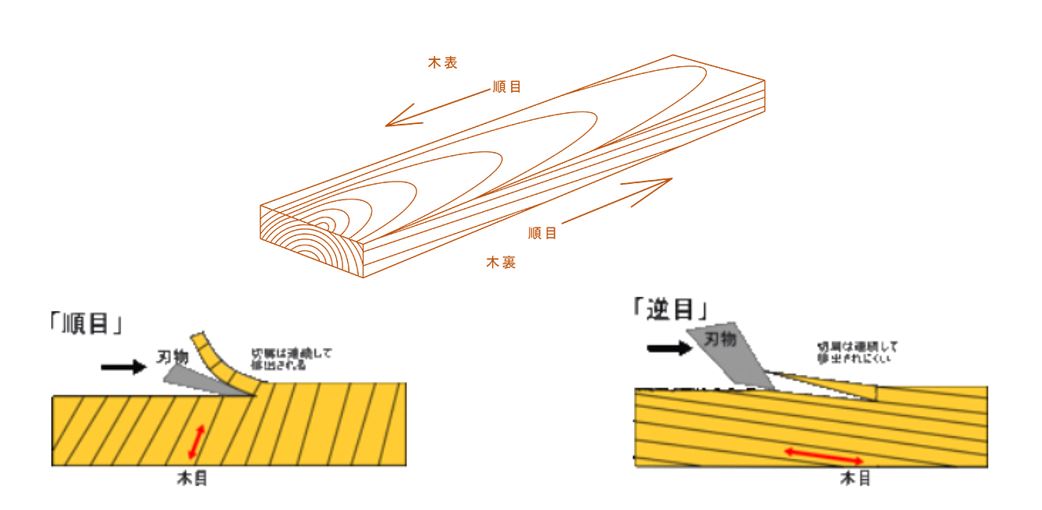

順目、逆目|鉋の使い方 ポイント

最適カンナの使い方

台は金属製なのでそったりする心配がなく、磨き上げられているので材料の上でもスムーズ。刃の交換も簡単に行うことができる

材料固定

カンナを手前に引くために材料を固定する。

鉋をひく

カンナを材料に軽く押しつけるようにしながら、真つ直ぐカンナを手前に引く。

鉋屑 清掃

カンナ屑をこまめに取り出してスムーズにカンナが削れる状態にする。

鉋 使い方 コツ

鉋 コツ1

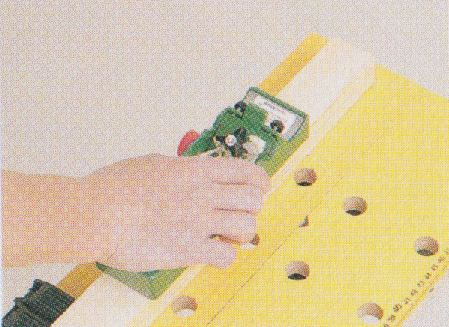

小物の表面をカンナがけする時は、カンナを動かすのではなく、片手でカンナを支えて、材料を台に当てながら動かす。

鉋 コツ2

台にV字形の溝が刻まれている最適カンナなら、面取りも行える。材料の角にV字形の溝

を合わせてカンナがけを行なう。

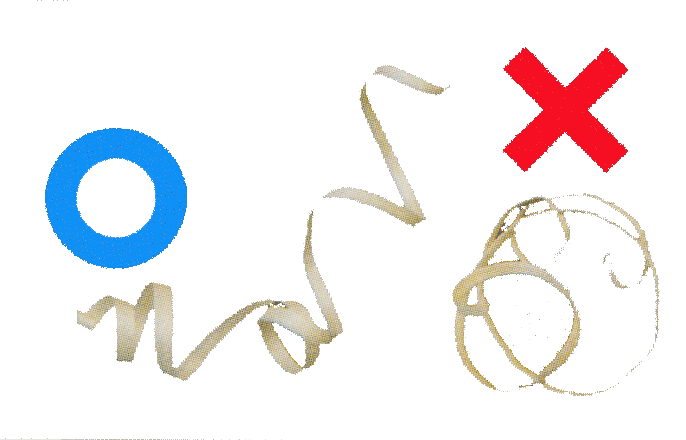

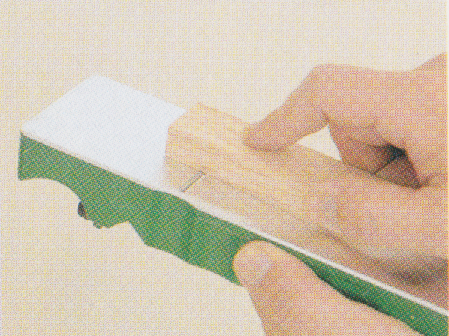

カンナ屑でチェック

カンナがけは木目に沿つてかける(準目)のが肝要で、木目に逆つてかける(逆目)と表面が荒れたザラザラな状態に削れてしまう。カンナ身が適性に調整され、カンナ台にも狂いがなく、そして正しい方向にカンナがけすれば、カンナくずはささくれがなく、きれいにつながった状態で排出される。

カンナ屑でチェック

おすすめ かんな(鉋)の使い方 動画

平成27年度日本鍛冶学会制作 トリセツムービー

初心者向けに鉋の使い方の基本がわかりやすく解説しています。

鉋(かんな)の手入れ、メンテナンス

鉋(かんな) 下端の調整

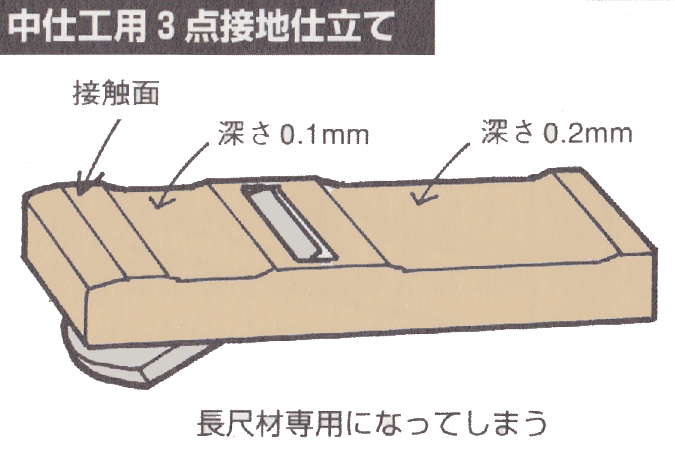

カンナを使い慣れた人の話によく出てくるのが、荒・中・上仕工(しこ)といった、下端の調整方法です。図は、中仕エカンナの仕立て。確かにこのように段状に削り取ったカンナは、刃が材料をよくとらえて切れ味が優れます。ただ、これは長尺材料や、長時間の作業に備えた工夫です。カンナ台よりも短い材料にはガイド面が足りません。さらに1台で荒削りも仕上げ、硬材も軟材もこなすには、単純な平面のほうが適します。

鉋(かんな)台直し方法

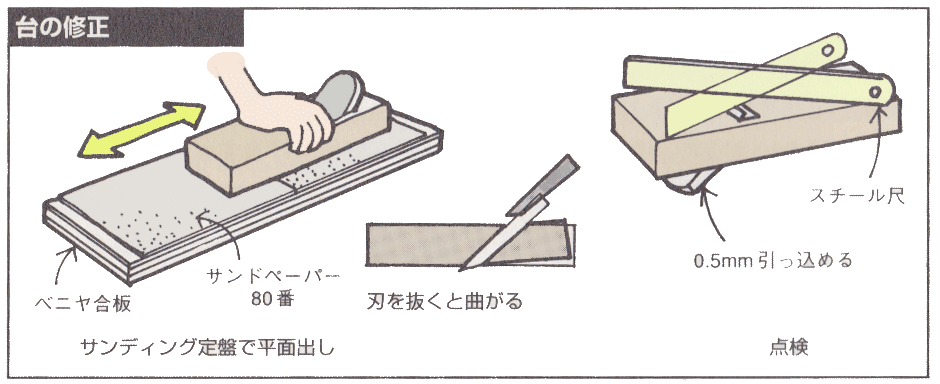

そして台が乾燥して歪んだり、すり減った時は台直しカンナで修正です。簡単な方法としては、図のようなサンディング定盤で下端を研ぎます。これなら確実な平面が得られます。その際、カンナ身を抜いて作業すると台が変形する(変形が戻る)ので、やや刃を引っ込める程度にします。

おすすめ 鉋台の面直し器

小山金属工業所 ペーパー面直し器 替ペーパー鉋台用

アマゾン価格:8,603円 現在 2025年6月

鉋の仕込み

買ったばかりの鉋は、刃がでなく、切れません、鉋の台を作る人と、刃を作る人が違うので仕込みが必要です。

仕込みは、刃の裏に墨を塗り、あたったところを少しづつ削っていく、鉋は硬木が多いので、ノミを切れるようにしておく。

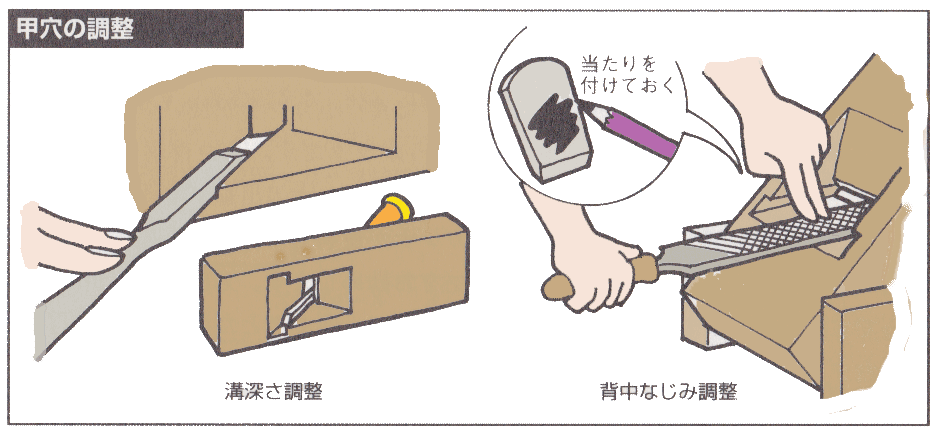

カンナ身がきつくはまって、なかなか刃が出ない場合があります。この状況では、カンナ身の幅が左右に当たるのか、厚さが押さえ溝の幅につっかえているのかを充分見極めます。

前者の対策としては、押さえ溝を深くして0.3ミリほどの余地を作れば直ります。鉛筆で正確に墨付けし、細身のノミで溝の底をさらいます。溝幅には触りません。削り量が少ないので、溝の手前から突いていくと底が歪みます。底にノミの裏を当ててガイドにし、奥側を削れば確実です。まめにスチール尺を当てて平面を確認し、カンナ身の収まりがよいところで完了です。

これでもきつい場合は、押さえ溝の幅をわずかに広げます。しかし、溝を台尻側に削り広げるのは、かなり微妙な作業です。むしろ背中なじみの平面をヤスリがけしたほうが安全です。カンナ身に鉛筆を塗って当たりを確かめ、きつい場所を削りましょう。時どきカンナ身をはめて具合を確かめます。もし、カンナ身が緩んでしまったら、背中なじみに薄紙をはさんで、適度な固さにします。

動画 鉋の下端削り 下端調整

鉋 研ぎ方

砥石を用意する

砥石は3種類用意します、荒目砥石・中砥石・仕上砥石です。

荒目#400-800、中砥石#1000-1500、仕上砥石#3000~

購入時のポイントは裏表で2種類使える砥石は砥石の平面を出すために、砥石同士を擦り合わので裏表で荒と中がくっついていては、擦り合わせられません、よって平面出し用の修正砥石が別に必要になるのでムダになります。

砥石 種類

おすすめはシャンプトンの#1000(オレンジ)、#1500(ブルー)、仕上げ用に#5000(紫)です。

シャプトン 刃の黒幕 オレンジ 中砥 #1000

特徴:中砥だが荒砥がいらないといわれるほど良く刃が付き、荒・中兼用の砥石として便利な、#1000の中砥石です。

本体寸法:210×70×15mm

商品番号:K0702

粒度:#1000

アマゾン価格:4,303円 現在 2025年6月

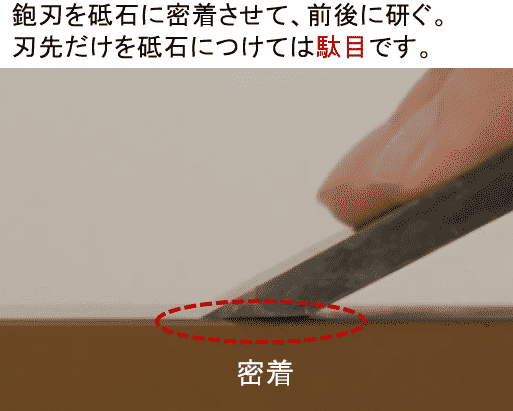

中砥石で鉋を研ぐ~鉋の切れ味を戻す

刃こぼれしていなければ中砥石から研ぎ始めます、刃がガタつかないように若干斜めにあててスライドさせます。面いっぱいを使用して砥石が片減りしないように注意します。

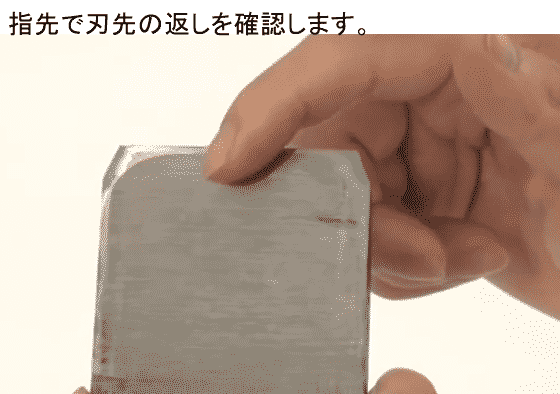

水気がなくなってきたら、砥石からでたとぎ汁が流れない様に水を手にとって砥石に数滴たらします。返りを確認して、若干光沢がでてきたら仕上げに移ります。

砥石による鉋刃の研ぎ方

仕上げ砥石で研ぐ~鉋刃を鏡面に仕上げる

仕上砥石で研いで徐々に刃面を反射にします、研ぐポイントは刃先のほうに力が入るようにします、そうしないと、手前ばかりが研げてしまいます。

砥石による鉋刃の研ぎ方

鉋刃 返し取り

最後は刃裏の先(鏡面になっている部分)を砥石に押し当てて前後に擦って、返しをとります。

砥石による鉋刃の研ぎ方

砥石による鉋刃の研ぎ方

動画 鉋 研ぎ方

カンナの「刃の研ぎ方」についての動画です。

鉋(かんな)刃の角度

メンテナンスのなかでも、頻繁に行う必要があるのは刃研ぎでしょう。替刃式は別として、新品のカンナでも研いでから使ったほうがよく切れます。ここでは刃の角度を調べてみましょう。一般的な2枚カンナについて、刃の角度を図に示します。

カンナ身の角度は、「仕込み勾配」で表します。図にある40°は代表的な数値です。削る材料の硬さごとに適した角度がありますが、汎用性の面ではこのくらいに落ち着きます。この時の刃角は29゜です。

製品によっては、仕込み勾配39°と刃角28゜の組み合わせも実際にあります。これが刃角28゜未満になると、やや刃こぼれしやすくなります。その点、裏金は切るための刃ではなく、角度もシビアではありません。2段研ぎの先の刃角は70°くらいです。めったに摩耗はしませんが、サビたら研いで滑らかにします。カンナクズの折り返し具合は、研ぎよりも裏金の位置で決まります。

鉋台直し 油台

油台のメリットは下記のとうり

・切削抵抗を少なくする

・鉋台の反りなどの歪みを減らす

油を染みこませる方法は、カンナの刃を抜き、刃口をテープなどでふさぎ、鉋のV形に彫り込まれた部分に油をためます。しばらくおくと油が減りますから、つぎ足します。やがて木口から油がにじんできます。そうなれば完了です。約4~5日かかります、油は椿油が一番、適しています。

まとめ

初心者向けに鉋の仕組みから鉋の種類、鉋の選び方や使い方を記載しました。

購入時には自分の必要とする鉋の目的を良く、吟味して現在、必要とするモノを選択してください。購入の際には価格の安い、激安商品が通販等で販売されていますが品質、信頼性は不明です、あとで安物買いの銭失いにならないように日本製メーカーをおすすめします。

最期に切削系電動工具の共通な内容は下記の記事に詳細に記載しています。

大工道具 鉋(かんな) フリーイラスト

大工道具の鉋(かんな)のイラストを下記のページに掲載しています。

無料でサイト作成時にご使用してください。

関連記事: 鉋(かんな)フリーイラスト

*鉋の選び方、使い方、メンテナンスについては下記の文献に更に詳細な内容が記載されています。

参考文献:

機能と特長.png)

カンナ.jpg)

コメント