初心者向け 鑿(のみ)のおすすめ、使い方、選び方、研ぎ方【イラスト図解】

初心者、女性向けの鑿(のみ)の入門ガイドとして下記のポイントをメインに解説しています。

・鑿(のみ)の研ぎ方

・鑿(のみ)の手入

・鑿(のみ)のおすすめネット通販商品

DIY工作のご参考になれば幸いです。(^_^;)

おすすめ 鑿 ノミ

高儀 M&M 木工用 のみ 3本組

アマゾンで鑿セット部門でベストセラー1位の商品です。

木工工作、蝶番取り付け、敷居の溝修正などに

セット内容:9mm、15mm、24mm

アマゾン価格:1,207円 2025年8月 現在

鑿とは? のみ、ノミ

鑿(のみ)は、材木などに孔を穿ったり、削るのに用いる道具。

ノミが必要とされた作業でも、現在では電動工具があればできてしまうことがほとんどだが、ノミを持っていると微調整などで便利なこともある。

英語:Chisel

中国語:凿

材料を切削する為の鑿の電動タイプの工具が電動ルーター、トリマーであり労力を使わず女性でも容易に切削できる。

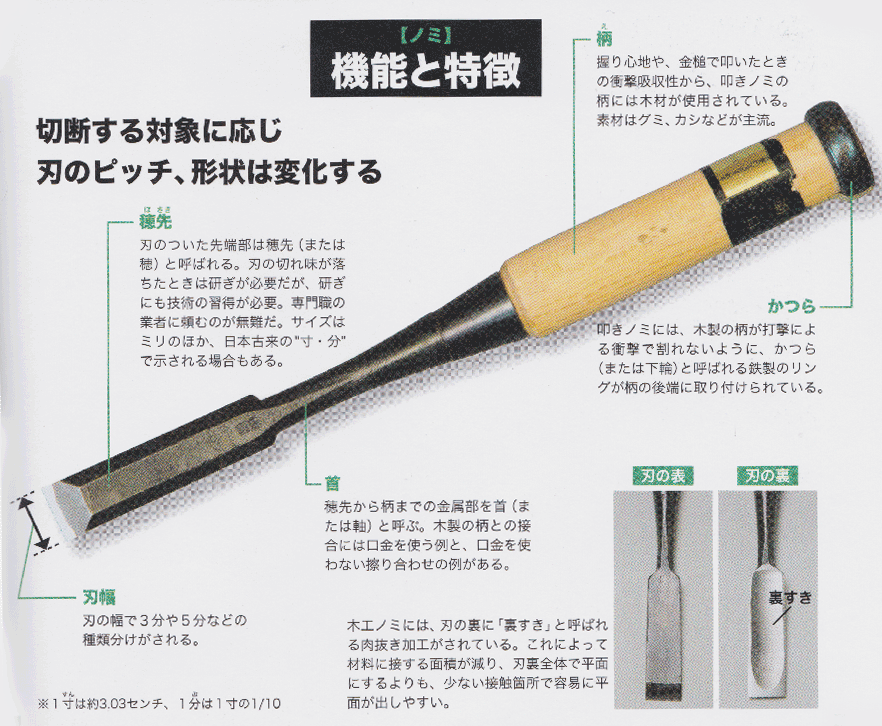

鑿 ノミの機能と特長

画像出典先:DIY 道具の便利手帳 監修:西沢正和 大泉書店

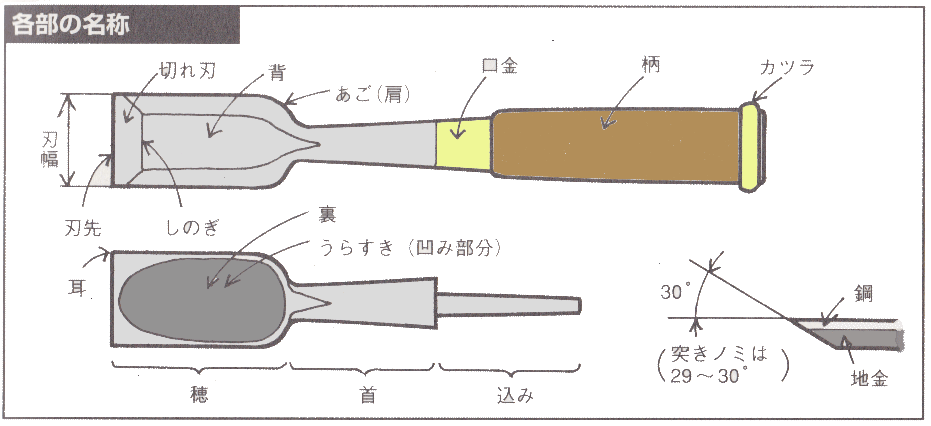

鑿 ノミの名称 |裏すき| 柄 |カツラ

画像出典先:道具の徹底使用術 著者:荒井章 山海堂

鑿(ノミ、のみ)の裏押し、裏出し、裏打ち、裏すき

鑿は通常、裏透きがあり、凹んだ裏透きの先端と刃先の先端の間の平面が無くなる事を裏切れと言い、凹みの部分はカーブに研げてしまい刃先を直線に研ぎ上げる事が出来なくなります。

又、裏透き部分は粗いので研いでも鋭利な刃先に研ぐ事は出来ず、削れない状態に陥ります。

裏透き(すき)が無い状態(べた裏)だと 裏を押す時に、金盤(金とこ、金砥石)との接触面積が大きくなり、面圧が低くなるため、裏がでにくく、 精度の高い平面が出にくくなります。

そこで鉋の裏透き側を研ぎ再度平面部分を作り出し、刃先を真っ直ぐ研げるように再生するのが裏押しです。

裏出し(裏押し)の重要な目的は、片刃の刃物の裏(ハガネ側)を平らな鏡面に仕上げるということです。

平面にするのは、刃を砥いだ時の刃先を直線とするためや鑿などの場合は、裏を木材加工の基準面(定規)にするためなどです。

鏡面に仕上げるのは、刃先の切れ(刃のつき)を良くするためなどです。

裏すきが無い状態(べた裏)だと、 裏を押す時に下部との接触面積が大きくなり、面圧が低くなるため、裏がでににくくなり、精度の高い平面がでなくなります。 これらの理由により、 裏出し(裏押し)を行います。

鑿 裏だし

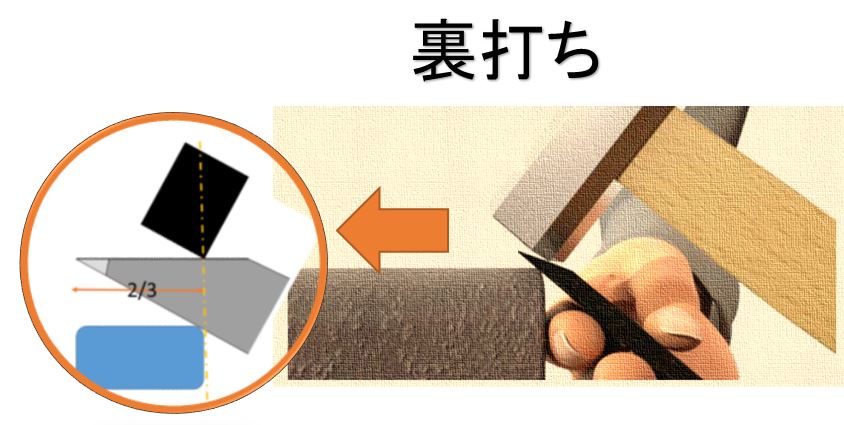

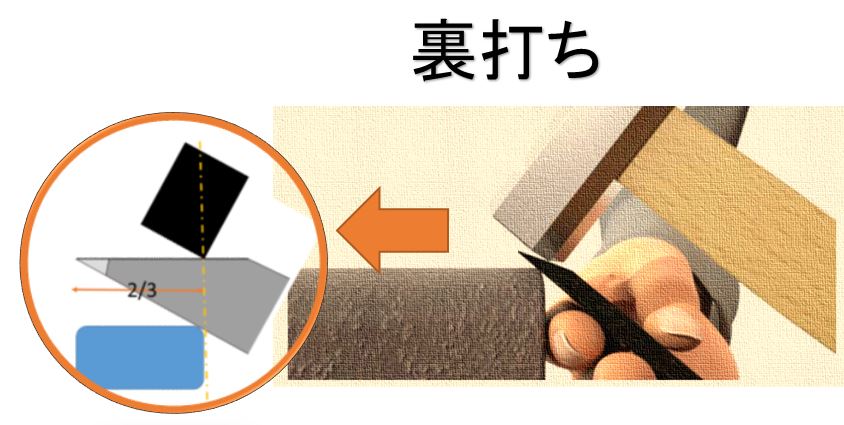

又、最後になりましたが玄能で刃先をちょっと裏側に曲げて,裏の平らを出し安くする作業が裏打ちです。目的は鑿の刃は裏側を真っ直ぐに仕上げなければならず、刃の裏側全体を平らに仕上げるのは難しいので刃の先だけを少し出してそこだけ平らに為です。

鉋を使い込むうちに裹刃の残りが少なくなってきます。

そこでのみと同じように朧押ししていくと刃の肉厚が薄くなって鉋台から刃が出過ぎ

てしまいます。

新品の鑿は裏打ちの必要はありせんが鑿を使い込むうちに裹刃の残りが少なくなってきます。そうならないための方法として裏刃の少ない部分だけを裏側に叩き出して(裏打ち)

平らに研ぎ出す(裏押し)という作業が必要になります。

鑿 裏打ち

関連記事:鑿 裏押し 研ぎ方

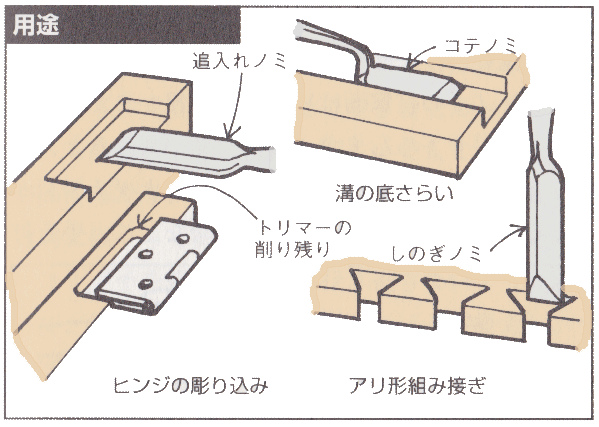

鑿(ノミ、のみ)の種類

普通、ノミと言えば「たたきノミ」を指します。カナヅチでたたくノミです。

この中には、「追入れ(おいれ)ノミ」と「向待ち(むこうまち)ノミ」があります。このふたつは、穂の断面が六角形か長方形かの違いです。ただ、刃幅が小さくなれば、強度を保つために長方形の断面になって当然なので、それほど区別して呼ぶ機会はありません。どちらも、主にホソ穴を深く彫るのに使われる、肉厚で丈夫な造りのノミです。

柄の割れを防ぐため、「カツラ」がはめられています。特殊なものには、丸穴や曲面状のくぼみを彫る「丸ノミ」があります。「木彫ノミ」の中には、穂を斜めに曲げて「すくい」型にした丸ノミもあります。

これら「たたきノミ」に対して、カナヅチを使わず、腕力だけで抑して彫る夕イプが「突きノミ」です。ホソの仕上げや小刀・彫刻刀と似た用途に使われます。

代表的なのは薄ノミです。柄と穂が長く、穂の断面は薄手の六角形。カツラはありません。「しのぎノミ」はアリ形組み接ぎなど、狭い内面を彫るためのもの。

三角形の断面が特徴です。これにはたたきと突きの両タイプがあります。「こてノミ」は、溝の底部分を平らにさらうためのノミで、突きノミが主です。

ここで、追入れノミを例に、図でしくみを見てみましょう。ノミは地金と鋼を張り合わせた構造で、地金側を「背」と呼び、その反対側は「裏」です。ちなみに表という名称はありません。裏の凹んだ部分は「うらすき」です。鋼は研ぐ労力が大変なので、その面積を少なくして軽減させる形状です。刃角は、追人れ・突きノミとも30°が標準で、新品はこの角度になっています。突きノミでは29°に研ぎ直す人もいます。 28゜が限界で、これ以下では欠けやすくなります。

ノミのサイズは刃幅で呼びます。3~42ミリが普通で、3ミリとびのサイズです。これは分(ぶ=3ミリ)を単位にしていた名残です。さらに15ミリ以下では、1.5ミリとびになります。表に示した刃幅は10本組セットの一例です。追入れノミのセットでも、たいがい刃幅15ミリ以下は向待ちノミが組合わされます。

たたき鑿10本セットの刃幅

| 向待ちノミ | 追入れノミ | ||

| 分(ぶ) | mm | 分 | mm |

| 1 | 3 | 5 | 15 |

| 1.5 | 4.5 | 6 | 18 |

| 3 | 9 | 8 | 24 |

| 4 | 12 | 1寸 | 30 |

| ー | ー | 1寸2分 | 36 |

| ー | ー | 1寸4分 | 42 |

鑿(ノミ、のみ)の選び方

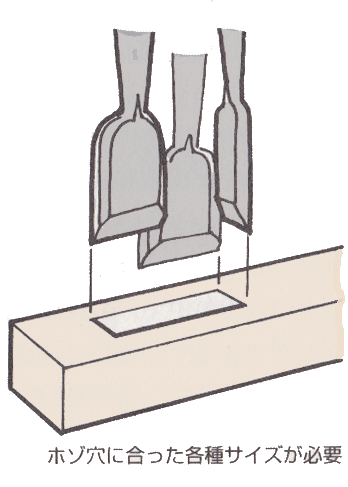

追入れノミは基本的にホゾ穴を彫る道具です。どのくらい専門的にホゾを加工するかによって、サイズの揃え方が変わります。またルーターや電気ドリルを併用しても、丸くしか削れないので、必ず削り残しができます。

仕上げはノミの出番です。こうしたホソ加工が目的であれば、10本セットほどのサイズを揃えたほうがいいでしょう。もちろんセットでも、バラで買い足すのも構いません。

しかしホゾ加工をする場面はイスなど、細い部材で組む家具に限られています。

ヒンジの彫り込みがメインの方ならば、先ほどのサイズ表のうち、9、15、24ミリの3本を持っているだけでも作業はできます。一方、カンナ台を調整する場合には、押さえ溝の削り作業用として4.5ミリ、または3ミリが必要です。

追入れノミは同時にカナヅチも使うので、いつも両手がふさがる状態です。これが安全につながっています。突きノミは、どうしても片手で使いたくなってケガをしがちです。これは追入れノミに慣れてから、使い始めたほうが無難です。

また用途も限定されるので、必要になってから購入するのがよいでしょう。

彫刻の分野では、彫刻刀を使う前の荒削りとして、ノミで彫る場合があります。

この場合は、平らなノミよりも「丸ノミ」や「すくいノミ」のほうが使い勝手に優れています。これらが大工道具の売り場にない時は、彫刻・工芸用品の「木彫ノミ」として売られているので、そちらも探すとよいでしょう。

ノミの品質は、切れあじが長持ちすることに尽きます。これは鋼の材質や、鍛造技術のよしあしなので、なかなか見分けられません。品質は価格に比例するという目安が実際のところです。店頭のノミを自分の眼で見分けるとしたら、高級ノミが入ったショーケースまで持っていって、鋼の色を見比べるしかありません。なお「しのぎノミ」「コテノミ」は大工道具専門店で探すか、店頭でカタログを見せてもらって注文することになります。

鑿(ノミ、のみ)の選び方 ポイント

1.初めに揃えるならば、使用頻度の高い刃幅三分(9ミリ)五分(15ミリ)八分(24ミリ)の追入れ鑿3本がいい、また微調整の削りとしてだけ使うならば五分の追入れ鑿を用意する。

2.継手を多く作る場合は追入れ鑿より穂先が長く、頑丈な作りの叩きノミを購入。

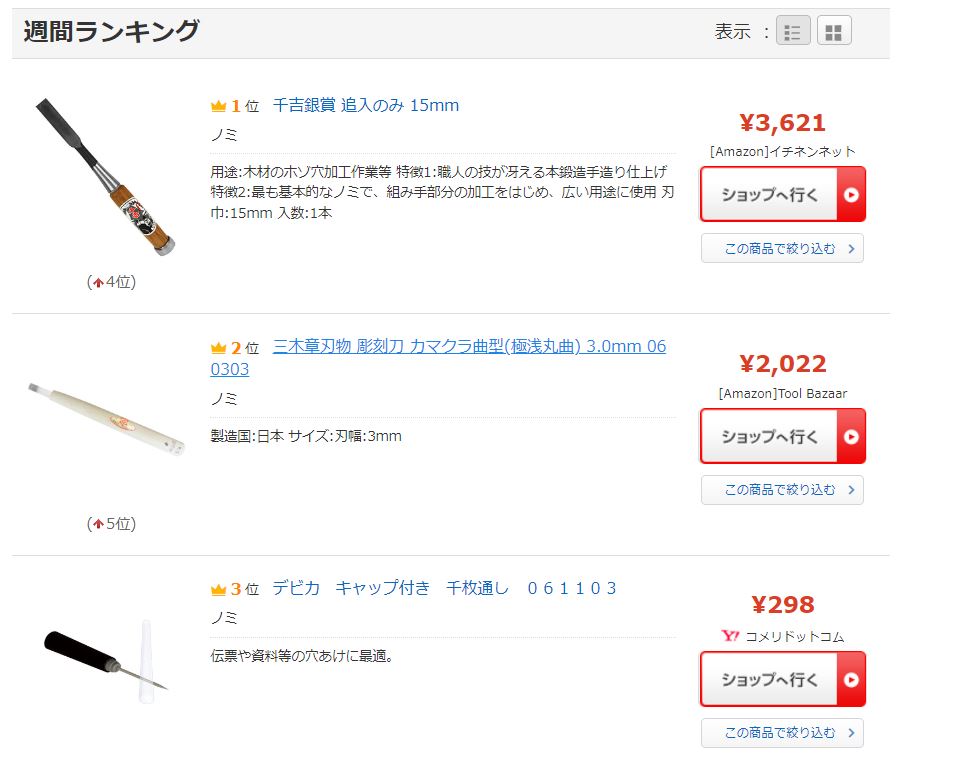

おすすめ 激安 鑿(のみ) ランキング 比較サイトの賢い使い方

鑿(のみ)の選び方の解説をしましたが初めて鑿(のみ)を購入する初心者には難しい内容と思います。

しかし、DIY初心者が自分が欲しい鑿(のみ)を選ぶ時、役に立つサイトがランキング 比較サイトがあります。

比較サイトを活用することにより鑿(のみ)を初心者でもミスせずに手頃な価格で性能が良い製品を手に入れることができる。

そして、自分自身で価格.com、mybest、比較.com、最安値.com,Best one等の比較サイトを確認し、価格&性能を比較すれは本当に自分が求めている鑿(のみ)が見つかります!!

しかし、鑿(のみ)を購入する際に役立つ比較クチコミ・ランキングサイトですが、比較サイト間での使い分けをしていますか?

又、評価、口コミをそのまま、信じて購入していませんか?

鑿(のみ)を購入時に多く利用されている「価格.com」「比較.com」「最安値.com」そして「my Best」「Best one」それぞれの特徴と購入時のポイントを解説します。

現在のおすすめ鑿(のみ)の上位のランキングと価格がすぐに分かり、賢い買い物ができます。

「価格.com」おすすめ 鑿(のみ) ランキング

レビューやクチコミ掲示板の投稿は価格.comのスタッフが全件目視でチェック

2025年5月現在の「価格.com」の鑿(のみ)の 人気売れ筋ランキングは下記のとおり、画像をクリックすると最新版が確認できます。

eny by auPAYマーケット おすすめ 鑿(のみ) ランキング

eny by auPAYマーケットは、暮らしに寄り添ったモノ選びメディア

2025年5月現在のenyの鑿(のみ)の 人気売れ筋ランキングは下記のとおり、画像をクリックすると最新版が確認できます。

「比較.com」 おすすめ 鑿(のみ) ランキング

「比較.com」はAmazon・楽天市場・Yahooショッピング等 ネットショップの通販最安値比較・検索サイト です。

2025年5月現在の「比較.com」の鑿(のみ)の 人気売れ筋ランキングは下記のとおり、画像をクリックすると最新版が確認できます。

おすすめ 鑿(ノミ、のみ) ネット通販サイト

アマゾン、Yahoo!ショッピング、楽天の現在の売れ筋の鑿(のみ) の人気ランキングです。

2025年 アマゾン ランキング 鑿(のみ) おすすめ

アマゾンのおすすめ 鑿(のみ)です。一時間毎に更新されます。最新のランキングは画像をクリックと表示されます。

2025年 おすすめ 楽天ショップ 鑿(のみ) ランキング

楽天ショップの売れ筋 鑿(のみ) は下記のとおり。最新ランキングが知りたい方は下記リンクをクリックしてください。

2025年 Yahoo!ショッピング 鑿(のみ) ランキング

Yahoo!ショッピングの売れ筋 鑿(のみ)ランキングは下記のとおり。最新のランキングが知りたい方は画像をクリックして下さい。

鑿 メーカー 価格比較

播磨王 替刃式追入のみ赤樫 刃渡12mm|小山金属工業所

刃の交換により新品同様、能率アップ!

アマゾン価格:2、173円 2025年8月 現在

兼友 細工のみ (055-42)丸・15mm

厳選された素材、極秘鍛錬から生まれた特殊のみ

アマゾン価格:3,901円 2025年8月 現在

鑿(ノミ、のみ)の使い方

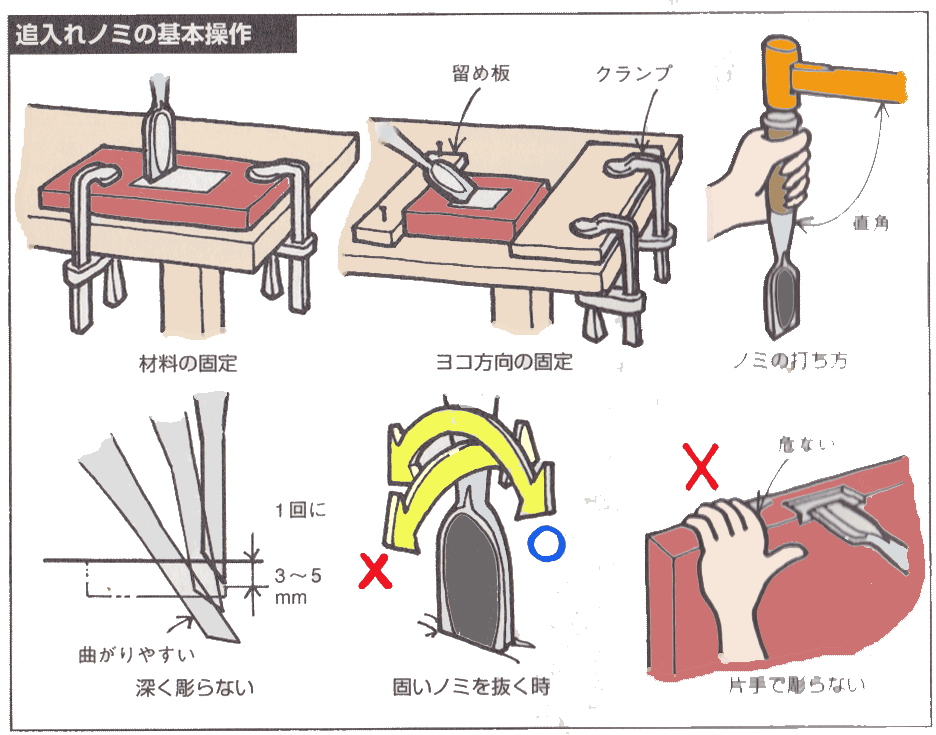

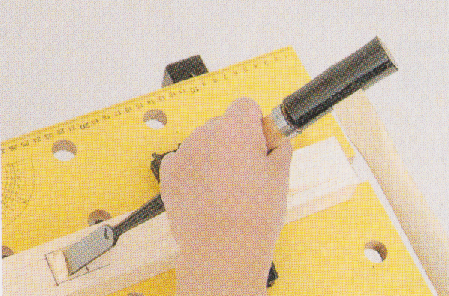

一般的な追入れノミの使い方から見てみましょう。まず木材はクランプで作業台に固定するのが基本です。伝統的には、長い柱にホソ穴をあける場合など、横座りが基本とされます。またがった姿勢では、太ももをケガしやすいからです。

しかし低い位置にある材料でも、できれば地面にひざでたつか、しゃがんで作業したほうが材料の回りを移動しやすく、自由が利きます。原則としては、重くてて持ち上がらないもの以外は、作業台の上に載せて作業しましょう。

追入れノミは打つものなので、作業には反動を受け止めるだけの、重い質量が必要です。作業台の脚の真上に材料を置けば、ノミはよく進みます。ヨコ方向に打つ場合は、作業台に留め板を打ち付けたり、大きな板をクランプ締めして、材料に当てがいます。また、カナヅチも重いほうが効率的です。

ノミはカツラのすぐ下を握り、ゲンノウの打撃面は平らな側を使います。そしてノミの中心軸に合わせて、真っすぐ振り下ろします。この角皮がズレると、カナヅチはノミから滑って手を打ちます。ノミにカナヅチを当て、カナヅチの柄がノミに直角になる位置を探して、姿勢を決めましょう。疲れた時などに、手を打ちやすいのは、知らぬ問にカナヅチを持つ側のひじが下がっているからです。

ノミは片刃なので、刃先側に曲がって進みます。食い込んでしまってからでは、手で真っすぐ立て直すことはできません。ホソ穴を彫る場合でも、1回に進むのは3ミリ以内と考えたほうがよいでしょう。また、バールのようにこじると、穂が曲がったり、首が折れることがあります。食い込んで抜けないノミは、穂の幅方向に揺すって抜きます。

またヒンジの彫り込みのように、浅く彫る底面は、軽いカナヅチを使ってノミが行き過ぎないように加減します。軽く彫れるからといって、片手で押す力だけで彫るとノミが暴走し、ケガのもとになります。

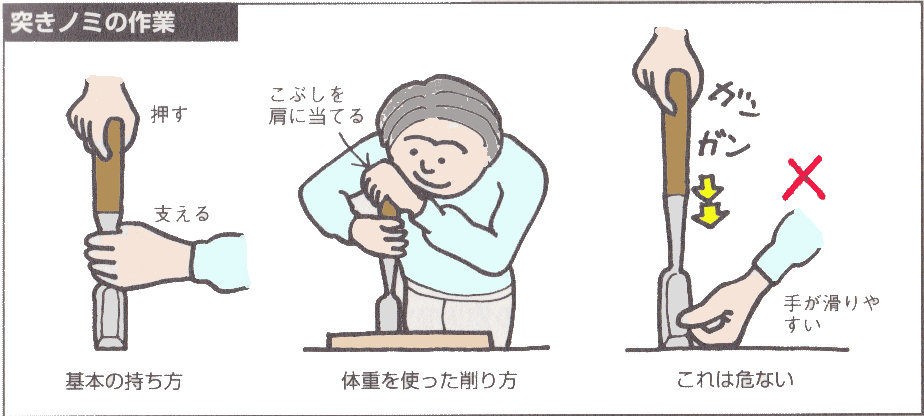

次は突きノミ。これは必ず両手で持ちます。ケガが多いので、これだけは守ってください。特に刃の進行方向に手を出していると危険です。材料は手で持たずにすむように、しっかりクランプで固定しましょう。

そしてノミが真っすぐ進むように、利き手を柄頭に当てて、ひじをノミの軸方向に向けます。もう片方の手は、ヨコから首部分を握って支えます。しかしこのままノミをギューツと押し付けたのでは、コントロールは利きません。 10ミリとか30ミリのストロークを決めてから、グイッグイツと突き出すのがコツです。

ノミは刃先と直角に切り進むために抵抗が大きく、力を入れなければなりません。そして切り終わる時は、込めた力が急に解放されて暴走します。切り終わりは予測できません。最初からストロークを設定して、その位置でノミを止めるつもりで動かす。これは刃物全般にも言える、基本の操作でもあります。

突きノミで硬い材料を彫るには、体重を利用します。この場合は左右の手を逆に持ち、柄頭を握った手を肩に当てます。全体重を預けるのではなく、上体を乗せてはずみを付けるだけです。ノミが急に進んだ場合でも、腰まで持っていかれないように、安定した姿勢をとりましょう。

鑿(ノミ、のみ)の使い方 コツ

斜めに打つって水平な底にしたいのなら刃の平面の側を上にする。ノミを真つ直ぐに打ち進められる時は平面の側を材料につければいい。

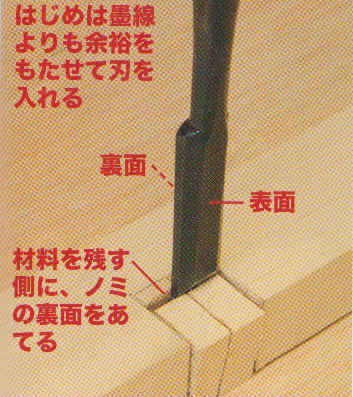

鑿の使い方はいかなる用途でも注意したいのは、材料を残す面に刃の裏をあて、削る(または掘る)面に刃の表をあて

ること。

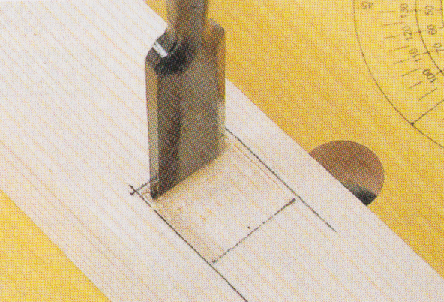

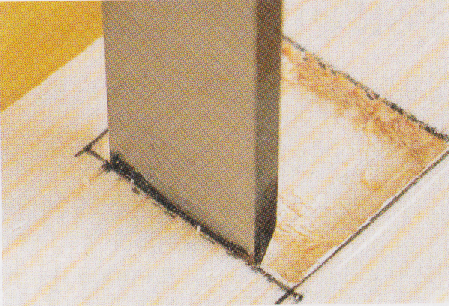

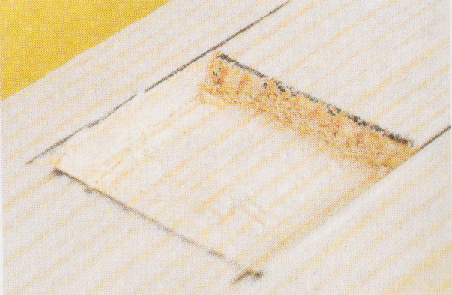

鑿(ノミ、のみ)の使い方1

墨線の内側にノミを垂直に打ち込む。この深さまで、まずは掘り込むことになる。

鑿(ノミ、のみ)の使い方2

ノミを斜めにかまえ、墨線に向かって掘る。1回の打撃で進めるのは数mmにしておく。

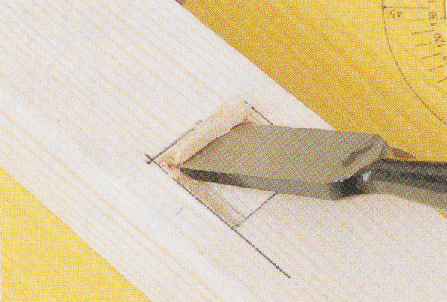

鑿(ノミ、のみ)の使い方3

最初に垂直に打ち込んだ深さまで掘り進んだら、再び垂直に打つて深さを決める。

鑿(ノミ、のみ)の使い方4

深さを決めたら掘る。これを繰り返していき、目的の深さまで掘り進める。

鑿(ノミ、のみ)の使い方5

目的の深さになったら、墨線の位置で垂直にノミを打ち壁になる位置を確定させる。

鑿(ノミ、のみ)の使い方6

壁の周辺など底の部分をさらにけずって微調整していけば目的の穴が完成。

動画 鑿(ノミ、のみ)の使い方

家具作りやDIYにとても便利な道具のノミ。

How toなびではノミの使い方をご紹介ています。

鑿(ノミ、のみ)の手入れ、メンテナンス

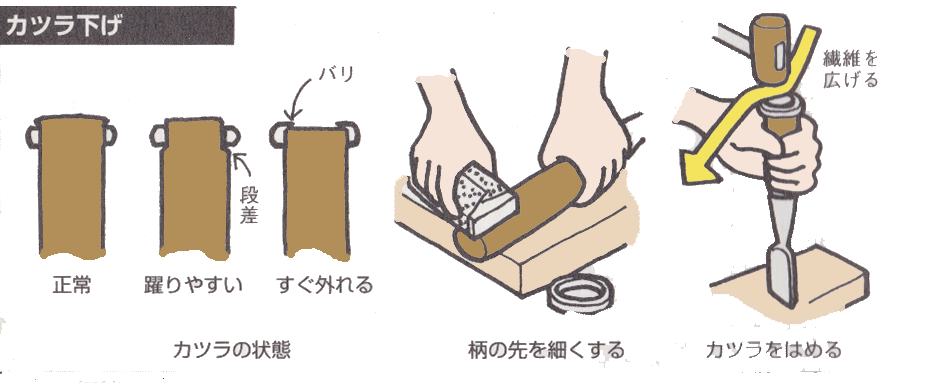

新しい追入れノミは、まだカツラが安定していません。図のように、ならすっもりでたたいて下ろしましょう。カツラが柄より1ミリほど下がって、柄の繊維がカツラに乗り上げるくらいが理想です。たたいても下がらず、内側にバリが出たり、柄にめり込むカツラは、作業中にはずれやすくなります。この場合は、柄をテーパー状に削って、カツラを奥にはめ直します。

これは「カツラを下げる」といい、新品のノミを使いやすくする方法です。削る道具は、小刀よりもサッドペーパーのほうが調節しやすく、ぴったりできます。ペーパーの研ぎ跡は、汚れやすいので、ドライバーの軸などでこすって滑らかにします。

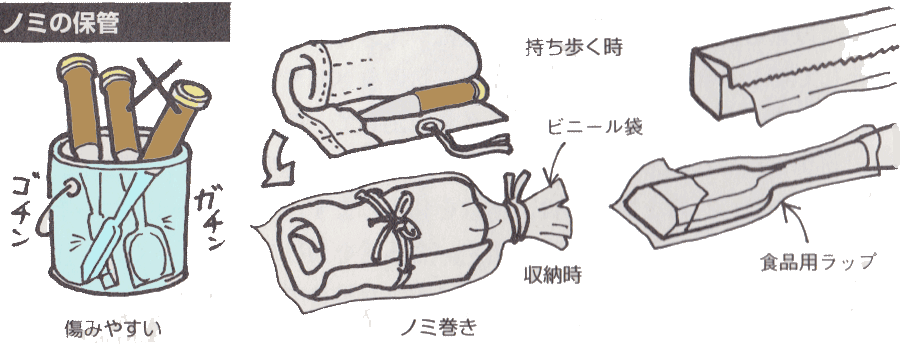

ノミを保管する時は、木箱が最適です。枕木を付けて首を支え、刃同志が触れ合わないように工夫します。ノミをペン立てのように差していてはサビやすく、刃も傷みやすくなります。何といっても、空気にさらしておくのがサビのもとです。同時に、刃物を出しっぱなしにする状態なので、あまり勧められません。

用品としては、ノミ巻きがあります。これはコンパクトに収まるので携帯に便利ですが、サビは防げません。使い終わったら、金属部分全体に薄くミシン油ります。さらに鑿巻きごとビニール袋にいれておけば効果的です。箱に入れた鑿の場合は比較的サビにくいものですが、長期の保管には、食品用のラップで1本ずつ金属部分を包めば完璧です。

鑿(ノミ、のみ)の研ぎ方 砥石使用

鑿(ノミ、のみ)の研ぎ方1 裏打ち

刃先を少し、裏側に曲げて,裏の平らを出し安くする作業です。レールの上に斜めに刃をセットして、レールとの接点を叩きます。

強く叩くと刃金が割れてしまうので注意してください。

げんのうで刃を打つときは細心の注意が必要です。刃先となる鋼は堅くてもろく,ちょっとでもげんのうで叩くと欠けてしまいます。

冬場は鋼が割れやすいので,刃を人肌に暖めてから裏打ちしてください。

鑿(ノミ、のみ)の研ぎ方2 裏押し

裏打ちが終了したら次は裏押しです、使うのは金盤と金剛砂。

1.初めに金盤の上に金剛砂をひとつまみ程度出し、水を2~3滴たらします。

鑿 研ぎ方 裏押し 準備

2.次ぐに金盤全体に軽くのばすように金剛砂と水を広げてから、刃先の辺りに重心をかける感じで、金盤全体を使い、力強く研いでいきます。

鑿 裏だし2

続けると乾いてくるので水を2~3滴追加しながら荒研ぎします。裏面を見て、刃先部分が平らになるまで金剛砂と水を追加して繰り返し、黒くなってる部分があれば無くなるまで研ぎ出します。

3.研いでる面が鏡のようになり、顔がうつるようなれば完成です。

鑿 裏出し 前後

おすすめ ナニワ 金剛砂 RA0050

評価が高く、お求めやすい価格。

アマゾン価格:616 円 現在 2025年8月

容量:150g

粒度:#120

砥材:C

鑿(ノミ、のみ)の研ぎ方3 荒研ぎ、中研ぎ

砥石の準備

刃を研ぐ前に、砥石にたっぷり水分を含ませてから研ぎ始めます。

まず,砥石を水に漬けて下さい。しばらくは小さい泡が出ますが,泡が出なくなったらOKです。

砥石 水分を含ませる。

おすすめの砥石はシャンプトンの#1000(オレンジ)、#1500(ブルー)、仕上げ用に#5000(紫)です。

シャプトン 刃の黒幕 ムラサキ 30000 鏡面仕上砥 K0711

評価が高く、お求めやすい価格。

アマゾンで砥石部門でベストセラー1位の商品です。

アマゾン価格: 37,600 円 現在 2025年8月

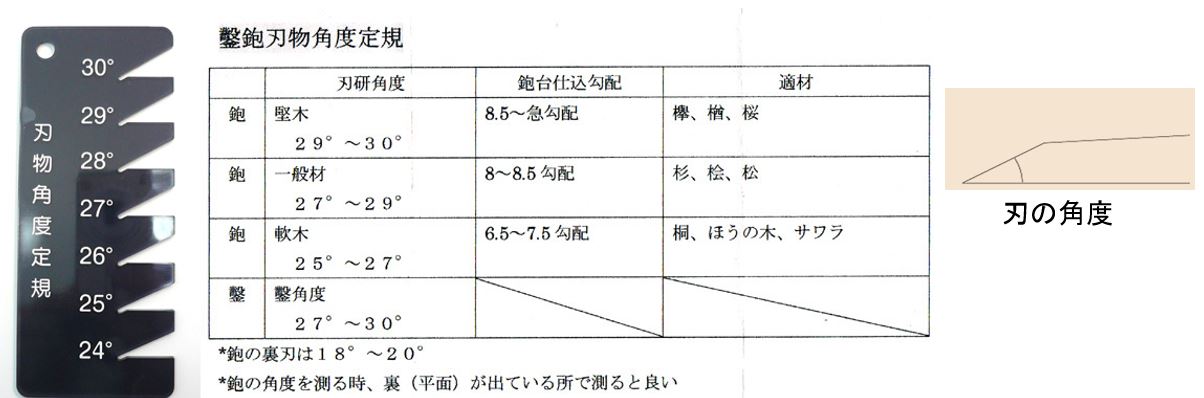

鑿(ノミ、のみ) 研ぎ方 角度

研ぎ:砥石の面を平にして下さい。

研ぐ時のポイントは、刃の角度を維持しながら砥石全体を使って研ぐこと。慣れるまではゆっくり研ぎます。角度を立てすぎると、砥石を削ってしまいます。刃を寝かせすぎると、刃は研げません。角度が大事です。切刃の角度は木材の硬さにより調整します。

初めは中砥石を使い、研ぐ角度を30~35°にします、下の写真のような角度定規があると便利です。

鑿の研ぎ方 角度定規

たまに水をかけながら砥石全体を使い、角度をキープするように研ぎます。

手首や肘が不安定だと刃先が丸くなって切れ味が半減するので真っ平らに研げるよう

に何度も練習しましよう。

*鑿を研ぐポイントはで刃を抑えるようにして研ぐと上手に研げます。

慣れるまでは下のようなガイド、刃物角度定規が便利です。

おすすめ SK11 カンナ刃・ノミ刃研ぎガイド SSG-70

アマゾン価格:1,927 円 現在 2025年8月

評価が高く、お求めやすい価格。と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。

おすすめ 角度定規 アルデ 刃物角度定規 arde1513-scale

アマゾン価格:2、445円 現在 2025年8月

鑿(ノミ、のみ)の研ぎ方4 仕上げ

次に#1000番で同様に研いで完了です。刃の研げを確認する方法は、爪に刃を立てて引つかれば完了です。

刃がしっかり研げると、刃の裏側に刃先が薄く裏返った「返し」ができます。(指先に軽い引っ掛かりを感じます。)

最後に刃の裏側を研ぎ、返しを取ります。

鑿の研ぎ方 返り

鑿(ノミ、のみ)の研ぎ方5 保管

仕上げ後は、刃が錆びないように水分を十分拭き取り、錆止め油をつけて、刃先を布やケース等で巻いて、保管して下さい。

又、鑿を保管する鑿箱ですが自作でつくるのも良いですが初めから鑿箱がセットで販売されている良い商品もあります。

おすすめ 伝匠 追入のみ巻き 6号

職人の要望に応えた 刃先の保護、保管に追入のみ巻

追入のみ10本の携帯・保存用

布生地6号使用

大工さんの必需品

無駄の無いシンプルデザイン

アマゾン価格:1、716 円 現在 2025年8月

おすすめ 黒ばら本舗 刃物椿 刃物用椿油 保護・防錆油

ほぼ瓶代金に充てたキット。ポケットや持ち箱でも手軽に持ち運べます。シリコンタコ兼シールなので保管時に漏れず、末永く愛用出来ます。

アマゾン価格:1、800 円 現在 2025年8月

おすすめ 鑿箱 EZARC 木工用 DIY のみ セット

鑿(ノミ、のみ)の研ぎ方 動画

【大工解説】かんたんノミの研ぎ方。治具とセラミック(シャプトン刃の黒幕)砥石を使って

鑿の研ぎ方について解説動画です、下記のポイントをメインに解説しています。・鑿の研ぎ方の角度、治具、 裏押し、砥石。

大工道具 鑿(のみ) フリーイラスト

大工道具の鑿(のみ)のイラストを下記のページに掲載しています。

無料でサイト作成時にご使用してください。

関連記事:鑿(のみ) フリーイラスト

まとめ

鑿の仕事は何本もの道具を必要とするため、それらの置き場所を事前にきちんと確保し姿勢の取り方は、通常は材の右側に腰掛けます。

又、鑿を使う時には、対象となる木材の材質を考えて使うことが大事です。

*鑿(のみ)工具の選び方、使い方、手入れについては下記の文献に更に詳細な内容が記載されています。

参考文献:

アマゾン ランキング.png)

ランキング-1024x525.png)

コメント

とても参考になるvideoでした。ありがとうございました。ひとつお願いがあります。

この音楽が余分だと思うのです。音声コメントが大変効きにくいです。また音声とともに雑音がひどすぎます。どうぞ改善してください。