電動彫刻刀、電動木彫り機の使い方、選び方【図解】

初心者、女性向けの電動彫刻刀、電動木彫り機の入門ガイドとして下記のポイントをメインに解説しています。

・電動彫刻刀、電動木彫り機の使い方、選び方

・電動彫刻刀、電動木彫り機のメンテナンス、修理方法

・おすすめ電動彫刻刀、電動木彫り機の中古品

・電動彫刻刀、電動木彫り機のおすすめネット通販商品

DIY工作のご参考になれば幸いです。(^_^;)

動画 電動彫刻刀の使い方

カッティングボードをつくろう!Vol.10~電動彫刻刀で彫ってみました~

おすすめ 京セラ 電動彫刻刃

モノタロウで売れ筋ラインキング 1位です(2025年5月 現在)

電動彫刻刀、電動木彫り機とは

外観はハンドグラインダーに似ていますが、電動木彫り機は回転ではなく細かい往復運動で切削します。振動数は1万回/分くらい。使うビットは彫刻刀とほぼ同じ形です。

*切削系電動工具の共通な内容は下記の記事に詳細に記載しています。

電動彫刻刀、電動木彫り機の機能、特徴

スイッチを入れれば、モーターは回りますが、作動は刃先を板に当てた時だけです。手に持って軽く押せばグイグイと彫れます。手の動きや力がそのまま増幅する自然な感覚で、モーターの存在を忘れてしまう電動工具です。

チャックは、スピンドル(軸)の割り口をナットで締め付ける方式。丸刀や三角刀などのビットを差し替えて使えます。基本的には木彫の専用機です。モーターの大きさによって機種が分かれますが、30~80ワットくらいです。

電動彫刻刀、電動木彫り機の用途

彫刻刀にできることは、すべてできます。例えばバードまたはフィツシュカービッグ、版画やサイン看板の彫り込みなど。とくに彫り込み文字は、彫刻刀では力が余って、文字からそれやすいものです。電動木彫機なら連続彫りで輪郭を正確にたどれます。手に力を入れる必要がなく、ひたすら向きのコントロールに専念できるためです。逆に、荒々しいタッチを表現するには練習が必要です。

木工作や内装への加工では、隅までピンと切り込んだ四角を彫り上げることができます。ヒンジ面の彫り込みなどは、ルーター等の回転刃ではカドが切り残ってしまいます。それを取り除くにも、最初から彫るにも便利な工具です。

電動彫刻刀、電動木彫り機のビット選び方

専用ビット(電動木彫機の分野では「刃物」とも呼びます)は次ページの図の通りです。どれも彫刻刀でおなじみの形です。これに幅の違いが加わります。

選択については、作品の表現方法によって観点はさまざまでしょう。一般には、[丸刀]の大小と「丸すくい刀」を揃えておけば、速く彫り進めます。

丸型の刃は、安定してよく切れます。また必要ごとに足していくのも楽しみです。とくに気を付けたいのは、メーカー間の互換性です。

工具専門メーカーの「オ-トマック」と一般電動工具の「リョービ」ではビットの取り付け部分がよく似ています。しかし両者は厚さが違うので、取り違えるとチゃックに入らない、または締まりません。「プロクソン」はリョービと共用できます。

ビットの交換は、ナットを緩めてビットを入れ替えてから締める、とこれだけです。軸は回転しないのでスピンドルロックはありません。ビットは底に当たるまで差し込みます。また、ビットなしで締めるとチャックが傷みます。

電動彫刻刀、電動木彫り機の選び方

電動彫刻刀を選ぶ時のポイントは下記に上げます。

①操作性

②価格

③品質、信頼性(寿命)

④評判、口コミ

⑤メンテナンス、アフターサービス

特に評判、口コミはアマゾンのカスタマーレビュー、楽天の商品レビューが参考になります。

口コミ、評判、評価

おすすめ 激安 電動彫刻刀 ランキング 比較サイトの賢い使い方

電動彫刻刀の選び方の解説をしましたが初めて電動彫刻刀を購入する初心者には難しい内容と思います。

しかし、DIY初心者が自分が欲しい電動彫刻刀を選ぶ時、役に立つサイトがランキング 比較サイトがあります。

比較サイトを活用することにより電動彫刻刀を初心者でもミスせずに手頃な価格で性能が良い製品を手に入れることができる。

そして、自分自身で価格.com、mybest、比較.com、最安値.com,Best one等の比較サイトを確認し、価格&性能を比較すれは本当に自分が求めている電動彫刻刀が見つかります!!

しかし、電動彫刻刀を購入する際に役立つ比較クチコミ・ランキングサイトですが、比較サイト間での使い分けをしていますか?

又、評価、口コミをそのまま、信じて購入していませんか?

電動彫刻刀を購入時に多く利用されている「価格.com」「比較.com」「最安値.com」そして「my Best」「Best one」それぞれの特徴と購入時のポイントを解説します。

現在のおすすめ電動彫刻刀の上位のランキングと価格がすぐに分かり、賢い買い物ができます。

モノタロウ おすすめ 電動彫刻刀 ランキング

2025年5月現在のモノタロウの電動彫刻刀の 人気売れ筋ランキングは下記のとおり、画像をクリックすると最新版が確認できます。

「比較.com」 おすすめ 電動彫刻刀 ランキング

「比較.com」はAmazon・楽天市場・Yahooショッピング等 ネットショップの通販最安値比較・検索サイト です。

2025年5月現在の「比較.com」の電動彫刻刀の 人気売れ筋ランキングは下記のとおり、画像をクリックすると最新版が確認できます。

電動彫刻刀 おすすめ ネット工具通販サイト

以前は電動工具を取り扱う販売店と言えば『金物屋』と『ホームセンター』の2つしかありませんでした。そのため『金物屋』がプロ向け、『ホームセンター』がライトユーザーと客層は明確に分かれていました。しかし、現在では工具販売の専門店『プロショップ』や『インターネット通販サイト』が台頭してきており、電動工具の販売勢力図は大きく変化しています。電動彫刻刀の販売でも現在、成長しているのが、インターネット工具通販です。

総合通販サイトの中では『Amazon』『楽天市場』『モノタロウ』、工具専用通販サイトでは『Bildy』『ウエダ金物』『ホームメイキング』など様々な通販サイトが 電動彫刻刀を販売しています。

インターネット通販の利点は、価格の安さ、アクセサリを含む豊富な品揃え、そしてランキング、評価、商品レビュー〔口コミ)の存在です。特に商品レビューについては、実際に使用したユーザーからの具体的な使用感が得られるなど、カタログスペックだけではわかりにくい電動彫刻刀の情報が得られるのは大きなメリットとなっています。

その一方で、欠点となるのは納期と修理です。

納期に関しては、通販サイトであるため注文から配送まで早い場合は1日ですが在庫がない場合は1週間以上、かかります。電動彫刻刀 がすぐに必要な場合においてはネックとなります。

また、ネット通販での工具故障時における修理については

①購入した通販サイトへ修理依頼

②近場の修理受付可能な電動工具販売店への修理依頼

などの方法で修理依頼とする形となります。通販サイトとして修理受付を明示しているのは『Bildy』『ウエダ金物』『モノタロウ』などです。

下記はアマゾン、Yahoo!ショッピング、楽天等の現在の売れ筋の電動彫刻刀 人気ランキングです。

アマゾン ランキング おすすめ 電動彫刻刀

アマゾンのおすすめ 電動彫刻刀 ランキングです。一時間毎に更新されます。最新のランキングが知りたい方は画像をクリックして下さい。

Yahoo!ショッピング ランキング 電動彫刻刀

Yahoo!ショッピングの売れ筋電動彫刻刀 ランキングは下記のとおり。最新のランキングが知りたい方は画像をクリックして下さい。

おすすめ 楽天ショップ ランキング 電動彫刻刀

楽天ショップの売れ筋 電動彫刻刀 ランキングは下記のとおり。

最新ランキングが知りたい方は下記リンクをクリックしてください。

電動彫刻刀 中古品 フリーマーケット

最近の電動彫刻刀は信頼性に優れているので1~2年落ちの中古品でもまだまだ使用できる、但し 海外製は信頼性が落ちるが日本製は大丈夫。

楽天、ヤフオク、メルカリでも激安な日本製 電動彫刻刀が販売されている。

電動彫刻刀の中古品はヤフークション、工具を高額で買い取ってくれる工具男子 等の業者で販売しています。

ポイントはメールでの取引している業者を選び、他業者と比較して価格、中古程度、保証期間等を確認する事です。

決して安物買いの、銭失いをしないこと。

ジモティー 電動彫刻刀 中古品

最近、TVのCMも放映している中古あげます・譲りますのネットのフリマ、ジモティー、やはり地元で中古を買えるのは便利。

ジモティーでは、電動彫刻刀をはじめ様々な商品で無料や激安格安販売の情報を多数掲載しており、最安値のお得な商品を見つけることができます。単品だけでなくセット用品の情報も充実しており、また中古品やリサイクル用品だけでなく、未使用新品アイテムも安くお求めいただけます。

画像クリックでリンクします。

ヤフオク! 電動彫刻刀 中古

ヤフオク!は、お店にないものも見つかる、買える 日本最大級のネットオークション・フリマアプリです。

クリックすると最新版がわかります。

メルカリ 中古品 電動彫刻刀

メルカリは、スマホから誰でも簡単に売り買いが楽しめるフリマアプリです。

クリックすると最新版がわかります。

オークファン 電動彫刻刀 中古

日本最大級のショッピング・オークション情報サイト、オークファン。

ヤフオク!、Amazon、eBay、フリル、楽天など国内外のサイトに幅広く対応し、

幅広い月額サービスで物販初心者から物販事業者までサポートしています。

電動彫刻刀 おすすめのメーカー

リョービ(RYOBI) ホビールータ HR-100 682500A

東京オートマック 電動木彫機 ハンドクラフト振動 HCT-30A

プロクソン(PROXXON) カービングプロ

電動木彫り機、電動彫刻刀の使い方

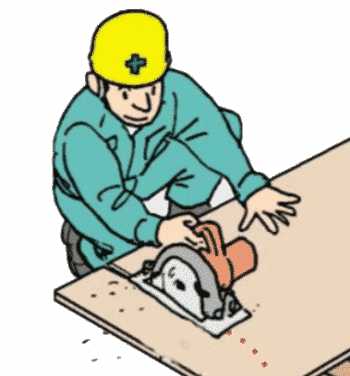

電動木彫り機、電動彫刻刀 基本操作

持ち方は、場面に応じて自由に変えます。ただ基本としては本体の後ろを上からつかみます。これは立ち姿勢の時で、座って机に向かう作業ではペン型に持ちます。もう片手を本体に添えると安定します。しかし実際には、材料の向きをくるくる変えて保持しなければならず、材料に手を置くことが多いでしょう。

刃を進める向きは彫刻刀と同じです。代表的な彫り方は、一定の深さで進む「線彫り」、そしてスプーンのようにすくう「石目彫り」などで、この組み合わせで彫ります。しかし本体をテコにして掘り起こす操作は壊すもとです。

また、平面に刃を突き立てて無理に彫るのも負担が大きいのでよくありません。

あまり深く彫るとつっかえます。その時は、刃を戻して別の向きで彫りましょう。彫る深さはせいぜい2mm以内にしておけば、速くスムーズに切れます。また板の硬軟やモーターの能力によっても加減します。

電動木彫り機、 電動彫刻刀 文字を彫る

板に文字を彫ってサインを作りましょう。板は軟らかいホウ材や、淡い色のパイン材などが彫りやすく、人手もラクでしょう。スギはやや欠けやすいので慎重に彫ります。図柄はコピーをノリで貼って墨付けの代わりにします。彫刻表現として簡単なのは凹文字です。この場合、輪郭はきっちり正確に決めますが、凹部はやや刃物の跡を残して彫刻刀の雰囲気を出すのもよいでしょう。

小さくて軽い板には、刃の反動を受け止める台を用意します。質量として1~3kgあれば刃がよく進みます。上面はゴムで滑り止め、下面は紙で動かしやすくします。また丸く転がりやすいものにはV型の台が便利です。

彫る方向によっては逆目が立って、板が欠けることもあります。例えば円状に彫る場合などは1/4ずつに区切り、刃の向きを変えて彫れば防げます。

輪郭のすぐ内側は、丸刀で連続彫りにします。深さ一定で線をたどり、力-ブでは区切りごとに板を回して、本体を持ちやすく構え直します。

各文字の輪郭を彫ったら、その溝を広げながら掘り下げて、設定の深さ近くまで進みます。

深くなるにつれ、本体の先が板に当たります。その時は「丸すくい刀」、さらに「ロング刀」に取り替えて進みます。

最後は凹部の表面や深さの違いを整えて彫ります。隅を鋭角にするところは三角刀や平刀で仕上げます。また全体に滑らかにする時はサンドペーパーやハンドグラインダーを使います。

電動木彫り機、電動彫刻刀 メンテナンス

ビットをまめに研げば、新品の切れ味を保てます。図のような道具を揃えましょう。ビットの予備を持つていて、ためてからまとめて研ぐのも方法です。

まず彫刻刀用の砥石を用意します。数種類の溝が付いた砥石です。水をよく含ませてから、切れ刃側を研ぎます。ビットが小さくて持ちにくい時は、内径5mmほどのアルミパイプをつぶして差し込めば保持できます。

返り刃になったら、次は裏側を研ぎます。砥石は、径が合う「クシ型砥石」または「スティツク砥石」を選んで、ぴったり当てて軽く数回こすります。返りが取れたところで、できあがりです。普通、ビットの場合はツヤを出すような仕上げはしません。なお、三角刀の場合は砥石の裏の平面で研ぎ、カドで返りを取ります。研ぎ終わったビットはミシンオイルを塗つてサビを防ぎます。

スクレーパーと電動木彫り機、電動彫刻刀

図は、はがし作業用の「スクレーパー」です。力-ペットの下地のノリなどをはがすのに使います。ボッシュの製品で、作動は同じく振動式です。

これにも彫刻刀ビットが用意されています。はがし作業がメインなので、ヘラの種類は豊富なのですが、彫刻刀の種類はやや幅広のものに限られます。また、取り付け部分はボッシュ独自の方式になります。両方の作業を予定している方には便利な工具でしょう。

おすすめ 電動彫刻刀、電動木彫り機 アクセサリー

アマゾンの売れ筋の電動彫刻刀、電動木彫り機のアクセサリーを知りたい方は下のが画像をクリックしてください。

*電動木彫り機の選び方、使い方、手入れについては下記の文献に更に詳細な内容が記載されています。

参考文献:

1.DIY工具選びと使い方 著者:青山元男 ナツメ社

2.DIY 道具の便利手帳 監修:西沢正和 大泉書店

3.電動工具 徹底利用術 著者:荒井 章