ニッパーのおすすめ、使い方、選び方【図解】

初心者、女性向けのニッパーの入門ガイドとして下記のポイントをメインに解説しています。

・ニッパーの研ぎ方 動画、砥石、やすり

・ニッパーのおすすめネット通販商品

・ダイソーの100均ニッパー

・おすすめ プラモデル ニッパー

DIY工作のご参考になれば幸いです。(^_^;)

プラスチック用ニッパー の紹介

香坂きのとさんのプラスチック用ニッパー の紹介動画

最初にどのニッパーを買っていいかわからない人に切れ味や価格を比較!おすすめニッパーBEST3を選んでみました。

おすすめ プラモデル用ニッパー タミヤ 薄刃ニッパー

可愛い 女性用 アキンド 手芸用 ニッパー

サイズ:ニッパー/約107x70mm,平ヤットコ/約123x70mm,丸ヤットコ/約124x70mm (平

1位◎OUTLET 可愛い専用工具 ピンク 丸ヤットコ 平ヤットコ ニッパー ハンドメイド ピアス イヤリング 手作り 工具 道具 手芸 アクセサリー T 9ピン【送料無料

ニッパーとは? 英語:nipper

配線コードや針金をきれいに切断できる工具がニッパーです。エンドニッパーというタイプなら釘の頭を切れる。

コードに被膜が簡単に剥ける。

線を切る道具としては,ニッパーが一番多く使われますが,ふつうのニッパーでは,切れる線の太さは約2mm程度で,しかも銅線などの柔らかいものです。プリント基板へ抵抗やコンデンサーなどの部品を取り付け,ハンダ付け後の余ったリード線をカットするためにニッパーは必需品です,

これらのリード線のカットには小型の二ッパーで,しかも柄のところに板スプリングが付いていているものを用意しておくと切ったあと自然に開きますので,作業が楽になります。

太い線を切るものと,細いリード線を切るものと二種類用意し,用途により使い分けましょう。

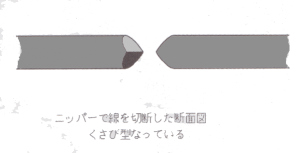

ニッパーは,線を押し切るため,切り口は,直角ではなく,図1のようにくさび形にカットされます。

線を切る他にアルミ板に大きな穴をあけるときは,周囲に沿ってドリル(6mm~10m)で穴をあけ,この穴をニッパーでつないでいき,最後はヤスリで丸く仕上げます。こんなときにも,ニッパーが活躍します。

ニッパーの種類と用途

精密ニッパー

ニッパーとは電気工事や電気製品の修理などの際に、おもに配線コードを切断するためのもの。細い針金も切れないことはない。電気製品の小型化が進んでいるため、小型で刃の小さなものや薄いものも登場し、精密ニッパーと呼ばれる。

鋼線ニッパー

また、形状は同じだが刃が強化された鋼線ニッパーというタイプは、針金の切断を前提としたもの。

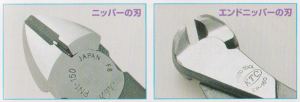

エンドニッパー |喰い切り

刃がハンドルに対して直角になったものはエンドニッパーや喰い切りと呼ばれる。このタイプは平面を作り出すように切断することができるので、木工で釘の頭を切ったり彫金などの作業でも使われる。

斜めニッパ

このほか刃が傾斜した斜めニッパー(斜ニッパー)というタイプもある。エンドニッパーのように使えはみ出した半田をカットするときに重宝する。

ニッパーの構造

ニッパー刃部

刃部は下図のような構造です。

精密型や多くのニッパは一番上のような形になっています。この形状だと切断面が潰れににくく、銅線も「スパッ」と切ることが可能です。しかし、強度は下の2つに比べると劣るため、 太い硬い線を切るには適していません。

特に強力型なニッパは下の2つのような形をしています。刃が丈夫なので硬いものや厚いものも切ることが可能です。精密型の「スパッ」に対して、こちらは「ブチッ」といった感じでカットするので切断面はあまり綺麗ではありません。

ニッパーランク区分

ニッパには普通、うす刃のニッパと強力ニッパがあり、JISでは品質によってその各ニッパは普通級と強力級に分けられていて、普通級はN、強力級はHという記号で表示されている。呼び寸法は125m/m、150m/m、175m/mとあり、JIS以外では200m/mといった長いものもあります。

使われている材科

◆ニッパに使われる材料は、炭素工具鋼SK7、またはそれ以上のもの、強力ニッパは炭素工具鋼SK7か機械構造用炭素鋼S55C、或いはそれ以上の品質のものが使用されている。もちろん刃の部分は熱処理(焼入れ・焼戻し)がされていて、硬さはニッパがロックウェルCスケールで54~62、強力ニッパは、ロックウェルCスケールで56~64になっている。

なお、JISでは、切れ味試験、変形試験、衝撃試験などについて厳しい規定があり、これらの規定に全部合格しなげれぱならないことになっている。

詳細は下記のJIS規格を参照して下さい。

日本産業規格 ニッパー規格

下記にニッパーのJIS規格の参考サイトを記載しました。

ニッパーのJIS規格の詳細が記載されています。

JISC日本工業標準調査会サイト

JISC日本工業標準調査会サイト内のJIS検索から内容が閲覧可能です。(但し印刷不可)

*現在はIEインターネット エクスプローラーのみ閲覧可。

①日本産業規格 JIS B4625 斜めニッパ Slant edge cutting nippers

kikakurui.com |JIS規格票をHTML化したサイト

日本産業規格が全文、閲覧、印刷可能です。(但し図、イラスト含まず)

①日本産業規格 JIS B4625 斜めニッパ

ニッパーの選び方

一般的に、握力で切る道具は大きいほうがラク。しかし細かい作業もあるので、その兼ね合いでサイズを選びます。ニッパーのサイズは全長150ミリが標準です。

この時の切断能力は径2ミリ位。小型の125ミリはマイクロニッパーのサイズになります。

一方、食い切りは全長180ミリが重宝です。能力としては2.2ミリ位。

クギの長さで言えば、長さ32ミリは径2ミリ、38ミリは2.2ミリです。食い切りには切断能力の表示が徹底していないので、これらの数値を参考にしてください。

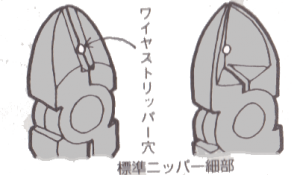

ニッパーの機能で言えば、配線作業をする方にはワイヤストリッパー付きがお勧め。しかしその作業をしない方には、穴がないほうが便利です。またバネ付きは長時間作業には便利ですが、工具箱の中でも開くので困ることもあります。

どちらも限られた用途の道具なので、購入するかどうかは作業の頻度しだいです。このような作業の予定がなければ、ほかで代用できなくもありません。多少不便はあっても、食い切りはニッパーで、ニッパーはペンチで代用できます。

ニッパは単に「切る」だけでなく、「摘まむ」用途、すなわち強力ピンセットとしても使用できます。 シャーシの底にワッシャーや切断した部品のリード線が落ちて、思うように取れないといったときに重宝します。ただ、力を入れすぎると「切れて」しまうので力の加減ができる精密なものが最適です。

ニッパーを購入時、品質が悪い製品は図のように、ニッパの先端を見ると、その程度が分かります。

ニッパー おすすめ ネット通販サイト 価格比較

アマゾン、Yahoo!ショッピング、楽天の現在の売れ筋のニッパー 人気ランキングです。

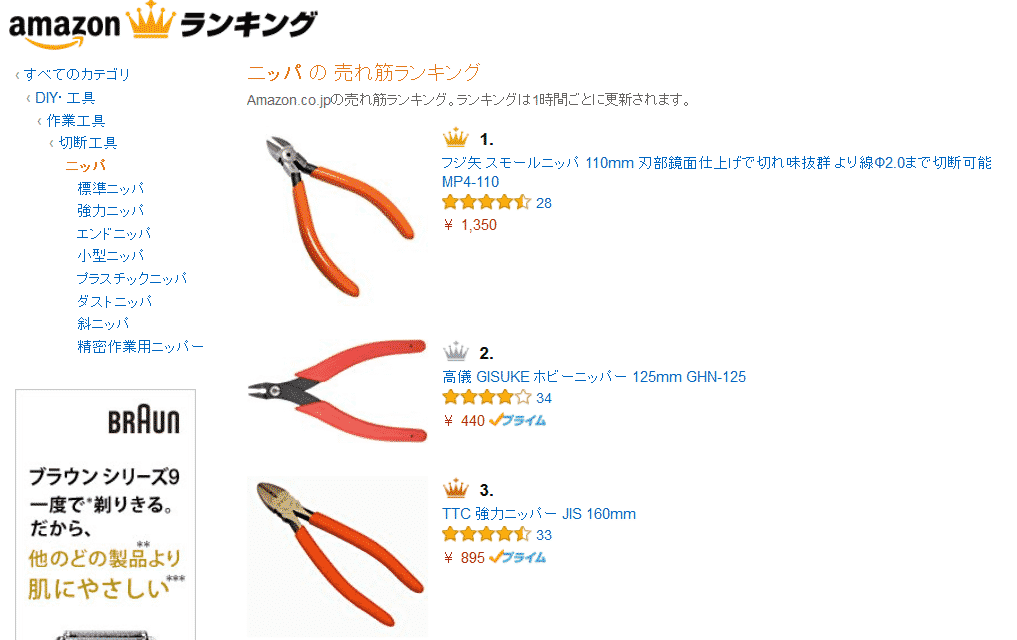

2022年 アマゾン ランキング おすすめ ニッパー

アマゾンのおすすめ ニッパー ランキングです。一時間毎に更新されます。最新のランキングが知りたい方は下記画像をクリックして下さい。

アマゾン ニッパー 売れ筋ランキング(現在2022年6月09日)

2022年 Yahoo!ショッピング ランキング ニッパー

Yahoo!ショッピングの売れ筋ニッパー ランキングは下記のとおり。最新のランキングが知りたい方は画像をクリックして下さい。

Yahoo! ニッパー 売れ筋ランキング(現在2022年6月09日)

2022年 おすすめ 楽天ショップ ランキング ニッパー

楽天ショップの売れ筋 ニッパー ランキングは下記のとおり。

最新ランキングが知りたい方は下記画像をクリックしてください。

楽天 ニッパー 売れ筋ランキング(現在2022年6月09日)

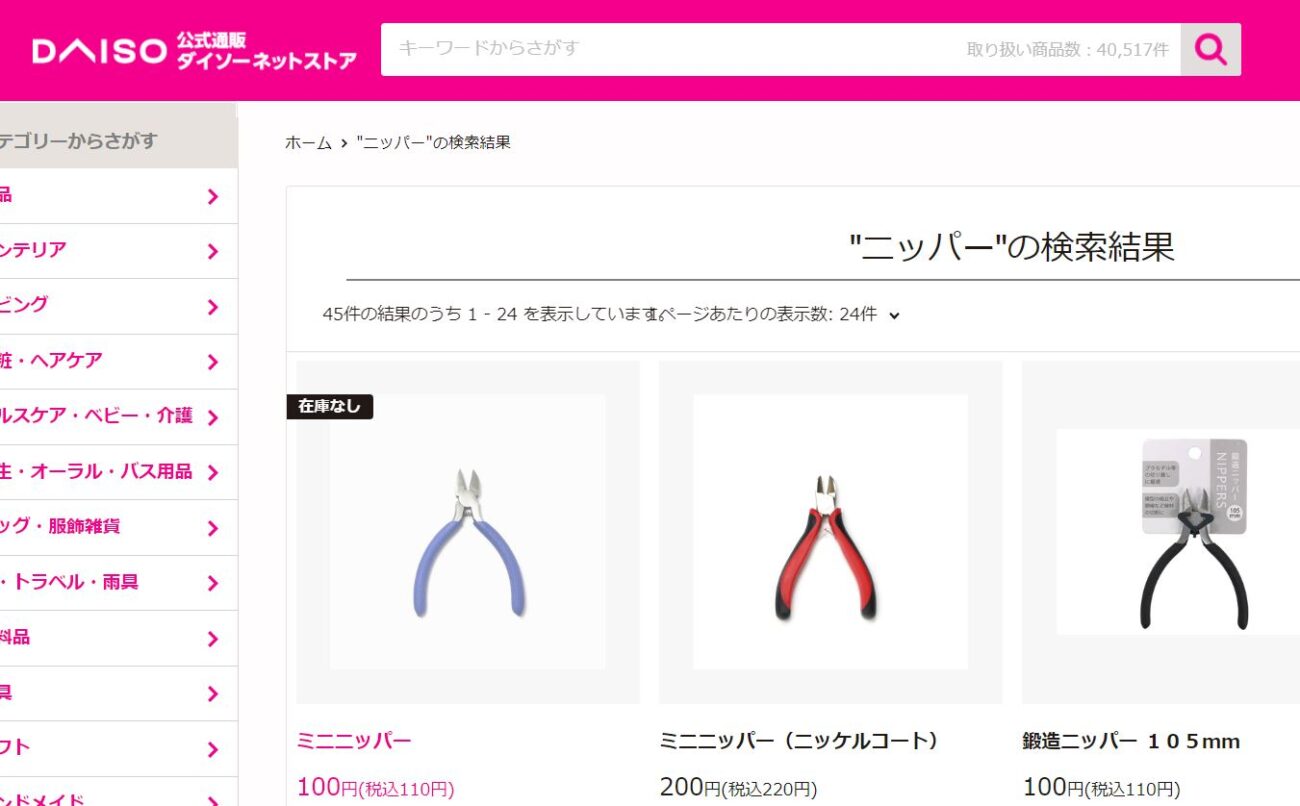

100均 ダイソー オンラインショップ ニッパー

100円ショップのダイソー (DAISO) でもニッパーをネットで販売しています。但し、送料がかかるので購入は近くのダイソー (DAISO)ショップに行った方が安く購入できます。

ダイソー ニッパー

100均 ショップ ダイソー、セリエでニッパーは激安で購入できます、ちっとだけ使用するには良いですが専門的に使用する事を考えるとやはり 工具販売店で売っているメーカーのニッパーの方がお勧めです。

ダイソーニッパーは、すぐに刃が摩耗して切れなくなります。

プラモデルを作る際も、切った時にバリが残ってしまいます、無理な力を加えると下のような写真のようにこわれるモノがあります。

ニッパーの定番メーカー 価格比較

おすすめニッパー フジ矢 電工名人強力ニッパ 175mm

アマゾンで強力ニッパー部門でベストセラー1位の商品です。

刃部に最先端研磨技術の”マイクロミラーブレート”を施すことで2.6mm径のVA三芯線、2.5㎜径の鉄線も切断可能な能力を持つ。

おすすめ タミヤ クラフトツールシリーズ No.35 薄刃ニッパー

アマゾンでプラスチック用ニッパー部門でベストセラー1位の商品です。

・プラモデルのパーツカットに欠かせない精密ニッパーの刃先をより細く、薄く、シャープに加工。

・タミヤが誇る薄刃ニッパーの先端を、さらに薄く・細く・精密に加工した先細薄刃ニッパー

おすすめ GOOMAND 強力型軟 ・ 硬線両用 ミニ 精密作業用ニッパー

アマゾンで斜めニッパー部門でベストセラー1位の商品です。

軟線・硬線、を精密に切断することができます。

高品質な炭素鋼を用いることで、精密な作業を可能にしツール寿命も長くなっています。

おすすめ アネックス(ANEX) ステンレス製ラバーグリップニッパー No.285

アマゾンで標準ニッパー部門でベストセラー1位の商品です。

細いワイヤーカッティングにぴったりな先端刃とワイヤーが飛びにくいサイド刃のダブル刃タイプ

●手にフィットし滑りにくいラバーグリップを採用している

●ダブル刃タイプ

おすすめ スワダ つめ切り(ネイルニッパー) クラシックL

アマゾンでつめ切り(ネイルニッパー) 部門でベストセラー1位の商品です。

優美なヘアラインを描く表面は汚れに強いサテンフィニッシュを採用。ハイカーボンステンレス鋼

ニッパーの使い方

ニッパーの使い方の基本

図に一般的な使い方を示しました。注意したいのは刃こぼれです。ニッパー、食い切りとも、ピアノ線を切ると刃が傷みます。針金でも、刃を倒してこじるのは刃こぼれのもと。切れない時は、針金または道具を回して、円周上を何回かに分けて切ります。よくあるのは、食い切りでクギをくわえてテコ式に抜くこと。

これではすぐに刃が欠け、本当にクギを抜くだけの道具になってしまいます。

配線コードを扱う作業をすることが多いのなら、ぜひともニッパーは持っていたい。刃の凹みを利用すればコードの被覆をむくワイヤーストリッパーにもなる。針金も切ることは可能だが、コードの切断に多用する人はコード専用としたほうが無難。針金を切ると刃が傷むことがある。

わずかなキズでも、内部に数多くの細い線があるコードの場合、そのうちの何本かだけがきれいに切れなくなってしまうことがあるからだ。針金は電エペンチや万能バサミ、コンビネーションプライヤーなどで切るようにしてニッパーの刃を保護したい。

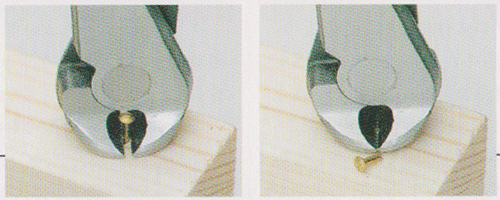

エンドニッパーは配線コードや針金など線状のものは切りにくい形状だが、平面から飛び出したものを、平面にそろえた位置で切断できる。ある程度まで打ち込んだ釘を材料の平面で切り落とせば、釘が目立ちにくい隠し釘とすることができる。平面ばかりでなく、プラスチックのバリ取りなどにも使える。

配線コードをきれいに切ることができる。根元に近い部

分を使えば細いピアノ線の切断も可能

刃の凹みの部分を使つて配線コードの被覆だけを切つた

刃の凹みの部分を使つて配線コードの被覆だけを切つた

うえでスライドさせれば被覆がむける

細い釘はエンドニッパーで簡単に切断でき、材料の面に沿えてきれば釘の痕跡が目立たなくなる。

細い釘はエンドニッパーで簡単に切断でき、材料の面に沿えてきれば釘の痕跡が目立たなくなる。

動画 ニッパーの使い方

キッズ・ハンド・クラブ ニッパーの使い方を学ぼう!

小学生向けの基本的なニッパーの使い方の紹介動画です。

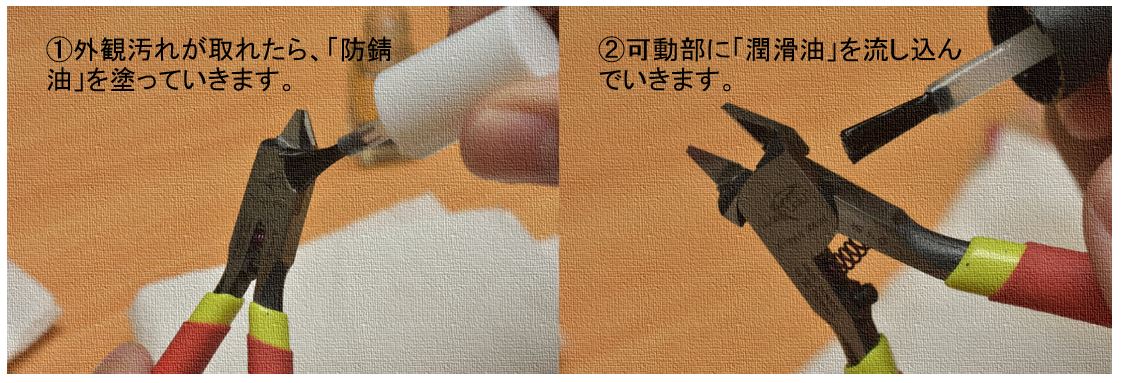

ニッパー メンテナンス

ニッパーは、金属で作られている工具なのでスチール製でないモノは必ず錆びてきます。

そうならないためにも、日頃から「錆びさせないためのメンテナンス」をしてやる必要があります。

メンテナンスのポイントはニッパーをサビから守る「防錆油」と、ニッパーの動きを良くする「潤滑油」の塗布です。

ニッパー メンテナンス 「防錆油」「潤滑油」塗布

①外観汚れが取れたら、「防錆油」を塗っていきます。

②可動部に「潤滑油」を流し込んでいきます。

動画 【GodHand】プラモ用ニッパーをメンテナンスしてみる!【メンテナンス油セット】

ニッパメンテナンス油セットNM-285

業界初!ニッパー専用メンテナンスセット

材質:潤滑油・防錆油(第四類第二石油類)

ニッパー 研ぎ方

「精密ニッパー」は刃の形状、構造上の関係で研ぎ直し出来ません。

刃になる部分をヤスリで鋭利に研ぐ事で、切れ味は復帰しますが、研磨した分噛み合う刃どうしにギャップが生じます。そのギャップが、対象物を完全切断する事の障害になり、綺麗にカットできなくなります。スパッと切りたい場合は新品購入がベターです。

簡単な精密ニッパーの研ぎ方

程度がひどくない場合の精密ニッパーの研ぎ方は下記のとおりです。

①ダイヤモンドヤスリニッパーの刃の角度に合わせて、平らにヤスリをかける。このときにヤスリを平行移動させることができるかどうかが問題になる。

自分でどこをどのくらい削っているかがわからないと刃が研げない。

②刃がきっちり平行に合えば切れるようになる。

刃を合わすことができない場合、刃を研ぐ前よりも悪くなる。

以上が方法ですが作業は自己責任でお願いします。

又、下記の動画も参照してください。

動画 精密ニッパーの研ぎ方

ハメちゃんの公開、錆び ニッパー 研磨 磨き 動画

プラスチック ニッパーの研き方

プラスチック製品、ゴム製品のバリやランナーの切り取り用ニッパを研ぎ方法の解説です。

①砥石で片刃毎に研ぐ。

小さな砥石の角をニッパーの刃に当てて、砥石を左右に動かして研ぐと綺麗に鋭く刃が立ちます。

②刃こぼれが酷い場合は、平ヤスリで予め刃こぼれを荒研ぎをしておく。

③砥石は油砥石(オイルストーン)が良いです。

*ストッパーとスプリングが付いているモノは外さないと刃が大きく拡がらないので、外して研ぎます。刃の裏側まで研げますから、切れ味が復帰します。

プラスチックニッパの研ぎ直し修理をしてくれる会社もあります、価格は研ぎ直し価格 ¥530 (消費税別)です。

参考サイト:「研ぎ直し・修理 依頼 リシャープ利用方法」

まとめ ニッパー

家庭でも学校の工作において、ニッパーを使う機会は多いです、正しい使い方を学んで怪我のない安全な使い方を覚えて下さい。

今回ご紹介したニッパー以外にも爪切りニッパー等のニッパーがあります。ニッパーはそれぞれ用途別に作られていますので、誤った使い方をすると壊れたり材料を傷つけてしまうこともあります、用途に合ったニッパーを選んで使用するようにしてください。

*ニッパー 工具の選び方、使い方、手入れについては下記の文献に更に詳細な内容が記載されています。

参考文献:

1.DIY工具選びと使い方 著者:青山元男 ナツメ社

2.DIY 道具の便利手帳 監修:西沢正和 大泉書店

3.工作と工具ものしり百科 著者:加藤芳夫 電波新聞

コメント